Heft 263 – 02/2025

SozialstaatsRadar 2025: Breite Mehrheiten für starke soziale Sicherung

#analyse #spw

Foto: © Stefan Schmidbauer

Dr. Magnus Brosig ist Referent für Sozialversicherungs- und Steuerpolitik in der Politikberatung der Arbeitnehmerkammer Bremen.

Foto: © privat

Dr. Frank Bandau ist Referent für Sozialpolitik in der Abteilung Gesellschaftspolitik bei Arbeitskammer des Saarlandes.

von Dr. Magnus Brosig und Dr. Frank Bandau

1. Einleitung

Sozialversicherungen prägen seit vielen Jahrzehnten den deutschen Sozialstaat und damit die Lebensentscheidungen der Menschen. In der öffentlichen Diskussion haben die Sozialversicherungen dennoch einen schweren Stand: Wenn der Fokus überhaupt auf sie gerichtet wird – oft widmen sich angebliche „Sozialstaatsdebatten“ nur kleineren Segmenten wie der Grundsicherung –, werden sie meistens als nicht dauerhaft tragfähig und als bloße Kostenbelastung für Wirtschaft und jüngere Generationen dargestellt. Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung sind nach dieser Lesart nicht etwa bewährte Einrichtungen zur Versorgung im Ernstfall und zur Aufrechterhaltung des erreichten Lebensstandards, die über den Lebensverlauf hinweg einen Wert für alle haben und deshalb auch dauerhaft von ihnen gemeinsam getragen werden. Vielmehr werden sie als Instrumente in gesellschaftlichen Verteilungskonflikten dargestellt, die einseitig den Interessen einzelner Gruppen – z. B. zahlenmäßig stärkerer Geburtskohorten – zulasten anderer dienen.

Entsprechend, so die häufig gezogene Schlussfolgerung, hätten viele Menschen, insbesondere die heute Jungen, mindestens innerlich den in die Sozialversicherungen eingeschriebenen Gesellschaftsvertrag aufgekündigt. Die vermeintlich ineffizienten Sicherungssysteme müssten demnach für ihre wirtschaftliche und soziale Tragbarkeit auf ein geringeres Maß „zurechtgestutzt“ werden. Rückbau der umlagefinanzierten Versicherungen und Schließung der so aufgerissenen Versorgungslücken durch privat(wirtschaftlich)e Ersatzvorsorge war in diesem Sinne nicht nur das Mantra maßgeblicher Reformen insbesondere in den 2000er-Jahren. Vielmehr werden derartige Ideen in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und zu Beginn der „Babyboomer-Verrentung“ wieder vermehrt vertreten. Diese Narrative drohen, die Sozialpolitik der nächsten Jahre maßgeblich zu prägen.

Wie aber steht die Bevölkerung jenseits aller Unterstellungen wirklich zu unseren sozialen Sicherungssystemen? Um zu bestimmen, welche Erwartungen die Menschen in Deutschland an den Sozialstaat und dabei insbesondere an die Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung richten, haben die Arbeitnehmerkammer Bremen, die Arbeitskammer des Saarlandes und der Deutsche Gewerkschaftsbund erstmals Ende 2024 3.000 Volljährige durch das uzbonn, eine Ausgründung aus dem Zentrum für Evaluation und Methoden (ZEM) der Universität Bonn für empirische Sozialforschung und Evaluation, per Online-Interview befragen lassen. Die Antworten wurden anschließend so gewichtet, dass sie die tatsächliche Verteilung – etwa nach Alter, Geschlecht oder Region – akkurat repräsentieren. Die Ergebnisse dieses SozialstaatsRadars werden im Folgenden überblicksartig präsentiert¹ und mit den öffentlichen Vereinbarungen der neuen schwarz-roten Koalition kontrastiert.

Starke soziale Sicherungssysteme sind den Menschen etwas wert

Eine erste wesentliche Erkenntnis des SozialstaatsRadars ist, dass umfassende Eigenverantwortung bei der Absicherung von Lebensrisiken eben keine Verheißung ist, sondern von großen Mehrheiten abgelehnt wird. So wollen etwa knapp 30% der Befragten, dass die gesamte soziale Sicherung verpflichtend und automatisch erfolgt, und weitere gut 50% erwarten dies zumindest für einen Großteil des Schutzes. Auf überwiegende Freiwilligkeit setzen hingegen nur 12%, und lediglich 3% wünschen keinerlei Verpflichtung. Mit gewissen Schwankungen – etwas verbreiteter sind die „Freiwilligen“ unter Sympathisant*innen von AfD und FDP, aber selbst dort klar in der Minderheit – ziehen sich diese Ansichten stabil durch die Anhängerschaft aller größeren Parteien. Eng damit zusammenhängend äußern die Menschen klar, für ihre Absicherung vor allem auf den Staat und die Sozialversicherungen zu setzen: Etwa zwei Drittel bevorzugen öffentliche Leistungserbringer, eine Mehrheit für private Einrichtungen (z. B. Versicherungsunternehmen) gibt es in keiner Teilgruppe.

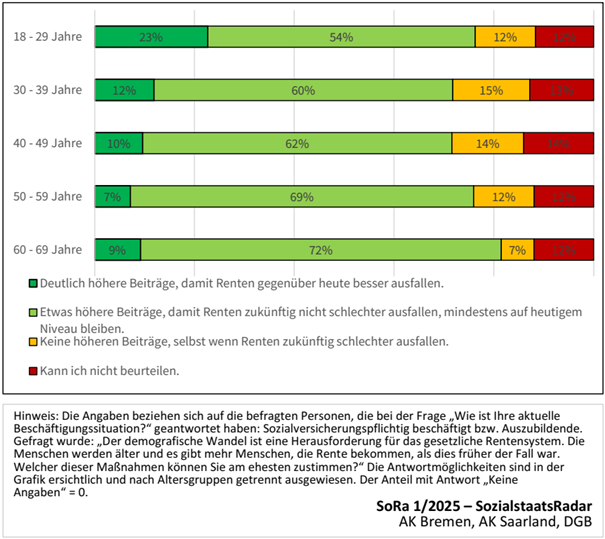

Zweitens zeigen die Daten, dass Versicherte eben nicht wie Arbeitgeber*innen und deren Interessenvertreter*innen denken: Für sie stehen nicht die Kosten, sondern die Leistungen im Vordergrund, die ihnen durchaus entsprechende Beitragszahlungen wert sind. Klare Mehrheiten von jeweils etwa 75% der befragten Versicherten wollen in den drei beleuchteten Sozialversicherungen, dass die bestehenden Schutzniveaus mindestens erhalten bleiben, auch wenn dafür höhere Beiträge notwendig sind. Etwa ein Sechstel von ihnen ist sogar bereit, deutlich mehr für (wieder) bessere Leistungen zu zahlen. Auch in dieser Frage gibt es zwar gewisse Schwankungen nach Parteipräferenz, aber immer absolute Mehrheiten für den Erhalt sozialer Schutzniveaus. Gerade in puncto Alterssicherung gilt dies noch einmal mehr für Jüngere unter 30 Jahren, von denen 23% (im Vergleich zu 12% unter allen Versicherten) sogar zu deutlich höheren Beiträgen für ein wieder höheres Rentenniveau bereit wären. Die oft erhobene Behauptung eines „Generationenkonfliktes“ und der „Kündigung“ des ungeschriebenen Umlagevertrags durch die jüngeren Kohorten wird damit eindrucksvoll widerlegt.

Abbildung 1

Deutlich wird außerdem, dass hinter der Bereitschaft zu höheren Abgaben ganz konkrete Erwartungen an gute soziale Sicherung stehen. Dies lässt sich beispielhaft anhand der Rente illustrieren: Hier erwartet die Bevölkerung ein strukturell lebensstandardsicherndes Gesamtsystem, das nach einem Arbeitsleben ein Nettoalterseinkommen aus gesetzlicher und ggf. betrieblicher und privater Vorsorge in Höhe von 75% (Median der Antworten) des zuvor erreichten Nettoarbeitseinkommens bereitstellt. Bemerkenswert ist auch hier eine hohe Konstanz zwischen Altersgruppen und Anhänger*innen unterschiedlicher Parteien. Die Gesellschaft ist sich in dieser Frage offensichtlich einig, woraus sich ein klarer Auftrag an die Politik ergibt: Das gesetzliche Rentenniveau muss mindestens stabilisiert und durch weitere Leistungen substanziell und zuverlässig ergänzt werden. Dies steht in deutlichem Kontrast zu den Vereinbarungen von Unionsparteien und SPD, die derzeitige 48%-Haltelinie beim Rentenniveau nur in dieser Höhe und bis 2031 zu verlängern und mit Blick auf die Zusatzvorsorge eher zaghafte Maßnahmen zu ergreifen.

Auch bei der Langzeitpflege zeigt sich, dass die Menschen sozialpolitisch anspruchsvoll sind: Das derzeitige Teilleistungssystem mit immer höheren Eigenbeteiligungen lehnen sie eindeutig ab. Stattdessen plädiert eine riesige Mehrheit für eine Systemumkehr: Die Hälfte befürwortet einen „Sockel-Spitze-Tausch“ mit fixen Eigenanteilen, ein weiteres Drittel sogar eine Vollversicherung für die reinen Pflegekosten. Diesbezüglich dürfte der Koalitionsvertrag allerdings zu besonderer Enttäuschung führen. Schließlich nennt er trotz akuter, der unzureichenden Finanzierung geschuldeter Probleme für Pflegebedürftige, Pflegepersonal, Angehörige, Pflegekassen und Kommunen noch nicht einmal konkrete Reformabsichten. Stattdessen werden einer noch einzurichtenden Kommission lediglich Prüfaufträge zu denkbaren Maßnahmen erteilt. Auf die gewünschte und längst überfällige finanzielle Entlastung werden die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen also weiterhin warten müssen. Nicht zuletzt wegen der demographischen Entwicklung spitzt sich die Situation weiter zu und macht einen “großen Wurf” unverzichtbar.

Die Menschen wünschen sich einen solidarischen Sozialstaat

Ein drittes wichtiges Befragungsergebnis ist, dass für die Menschen auch in puncto Absicherung Gemeinschaft vor Eigensinn geht – das „Soziale“ ist also für viele keine bloße Worthülse. Auch dies lässt sich an konkreten Beispielen aufzeigen. So wird etwa die starke Zersplitterung des deutschen Alterssicherungssystems klar abgelehnt: Etwa die Hälfte der Befragten will nach internationalem Vorbild eine Erwerbstätigenrentenversicherung, weitere 30% sogar eine Bürgerversicherung. Diese klaren Mehrheiten sind auch hier über Parteigrenzen hinweg relativ stabil, im Kern gibt es nur Unterschiede bezüglich der Gewichtung dieser beiden Modelle. Die schwarz-rote Koalition beabsichtigt allerdings nur einen kleinen Schritt in diese Richtung zu gehen: Lediglich neue Selbstständige, die nicht anderweitig pflichtvorsorgend sind, sollen grundsätzlich in die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) aufgenommen werden, alternativ aber auch andere Formen der Altersvorsorge wählen können. Stringenter wäre es, Sonderversorgungssysteme für Neuzugänge kategorisch zu schließen und alle neuen Erwerbstätigen verpflichtend in die GRV zu integrieren, gegebenenfalls flankiert von zur Gesamtversorgung notwendigen Zusatzsystemen.

Versicherte erwarten außerdem, dass umfassende Anerkennung individueller Leistung mit sozialem Ausgleich einhergeht. Entsprechend passt das deutsche Rentensystem, das eine grundsätzliche Äquivalenz von beitragspflichtigen Löhnen und Renten mit einem Ausgleich etwa bei langjährigem Geringverdienst kombiniert, grundsätzlich gut zu den Idealvorstellungen der Bevölkerung. Allerdings gibt es bislang keine Mindestrente, die ebenfalls von einer klaren Mehrheit der Befragten für sinnvoll gehalten wird (dabei nennen sie im Durchschnitt eine Höhe von €1.327 pro Monat). Auch dieser Erwartung an Anerkennung und Ausgleich im Alter wird der schwarz-rote Koalitionsvertrag nicht gerecht, schweigt er sich doch zu einer besseren Absicherung problematischer Erwerbsverläufe – etwa durch eine Reform der sogenannten Grundrente – aus.

Zuletzt sind Mehrheiten dafür, die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung komplett aufzuheben und auch den Versichertenkreis in Richtung der ganzen Bevölkerung auszuweiten, um so die Beitragsbasis deutlich auszuweiten und „starke Schultern“ systematischer einzubeziehen. Wenngleich dieser Wunsch nach breiteren und stabileren Solidargemeinschaften, der übrigens selbst von vielen Besserverdienenden und Privatversicherten geteilt wird, seit langer Zeit auch in ähnlichen Umfragen deutlich geäußert wird, findet sich zu diesem Aspekt ebenfalls kein schwarz-rotes Reformvorhaben.

Insgesamt verdeutlicht das diesjährige SozialstaatsRadar, dass die Bevölkerung sich über Altersgruppen und Parteigrenzen hinweg klar für einen leistungsfähigen Sozialstaat ausspricht, dessen unweigerliche Kosten – gerade auch unter den Bedingungen demografischen Wandels – sie offensichtlich zu tragen bereit ist. Von wirtschaftlichen Interessengruppen initiiert und verstärkt, priorisieren politische Debatten aber häufig die öffentlichen Kosten zulasten der Leistungen. Der hinter den Systemen stehende Solidargedanke wird häufig durch individualistische Kosten-Nutzen-Rechnungen abgelöst und das Problem der Zersplitterung der Sicherungssysteme nicht so aufgegriffen, wie von der Bevölkerung gewünscht. Die Forderung nach starken, einheitlichen Solidargemeinschaften in öffentlichen Sicherungssystemen bleibt insgesamt ungehört. In diesem Sinne fallen auch die aktuellen Koalitionsvereinbarungen zu den Sozialversicherungen mutlos aus – Strukturen sollen danach kaum verändert und Leistungen bestenfalls und teils auch nur übergangsweise stabilisiert werden. Wirklich entschlossene Reformen wären aber nicht nur für eine verlässlichere, effizientere und oft bessere Absicherung wichtig, sondern würden auch das Vertrauen in den demokratischen Sozialstaat stärken.

Die Ergebnisse des SozialstaatsRadars 2025 werfen ein wichtiges Schlaglicht auf die Einstellungen der Bürger*innen zu den sozialen Sicherungssystemen. Die kommenden Runden der fortan jährlich durchgeführten Erhebung und Analyse werden Aufschluss über die Stabilität der sozialstaatlichen Präferenzen geben und zudem die Einstellungen der Bevölkerung zu weiteren relevanten sozialpolitischen Fragen untersuchen. Wie die aktuellen Befunde demonstrieren, sind derartige Befragungen unerlässlich, um wirkungsmächtigen medialen Narrativen entgegentreten zu können.

¹ Detaillierter Ergebnisbericht: https://www.arbeitnehmerkammer.de/fileadmin/user_upload/Downloads/Politik/Sozialstaatsradar_2025.pdf