Heft 263 – 02/2025

Ein neues Wachstumsregime am europäischen Horizont?

Turbulenzen und Realitäten

#meinung #debatte #spw

Foto: © privat

Prof. Dr. Kurt Hübner, 1953, Direktor des Instituts für Europastudien an der Universität von British Columbia in Vancouver/Kanada. Hübner ist Professorfür europäische Integration undinternationale Politische Ökonomie.

von Kurt Hübner

Wir leben in turbulenten Zeiten. Turbulenzen mögen vergehen, aber viele der angerichteten Schäden werden bleiben. Grund genug also, die strukturellen Änderungen genauer zu betrachten und wirtschaftspolitische Strategien zu diskutieren. Mit Blick auf Europa und die Europäische Union lassen sich die strukturellen Problemlagen als Sextet darstellen (Grafik 1). Russlands Invasion der Ukraine und die Kehrtwende der US-amerikanischen Geopolitik haben die transatlantische Zusammenarbeit in der militärischen Sicherheitspolitik grundlegend infrage gestellt. Europa hat sich entschieden, militärisch so weit als möglich auf eigenen Beinen zu stehen und entsprechend eine Reallokation finanzieller Ressourcen zugunsten nationaler Verteidigungsindustrien eingeleitet. Gleichzeitig hat der Krieg Russlands die bis dahin verfolgte Energiestrategie vieler europäischer Staaten zunichte gemacht. Der Draghi-Report zur internationalen Wettbewerbsfähigkeit (2024) hat das Verdienst, die weithin bekannte, aber oft verleugnete Entwicklung einer zunehmenden Kluft zwischen den USA und Europa in das politische Rampenlicht gebracht zu haben. Ein Kern des Problems hat mit der relativen Produktivitätsschwäche der EU zu tun.

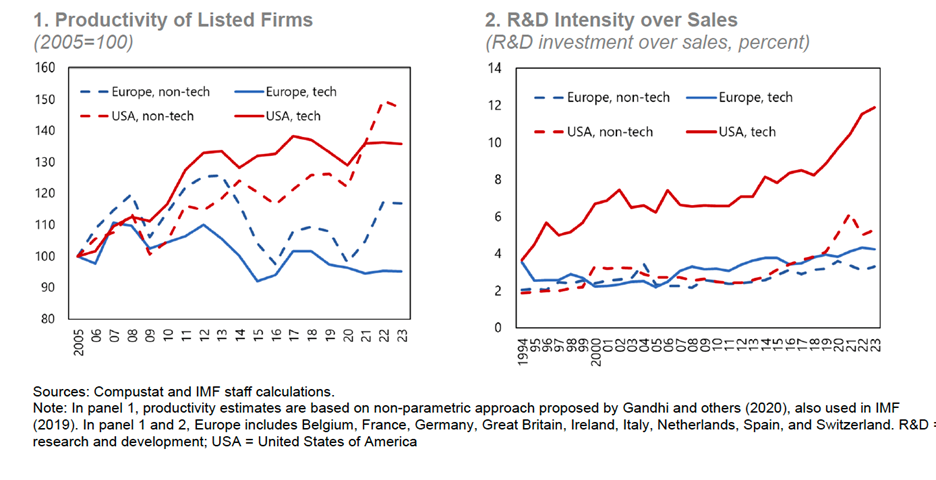

Grafik 1: Strukturelle Problemlagen in Europa

Eine kleine Zahl von Ökonomien der EU hat eine ausgezeichnete Entwicklung der Stundenproduktivität, aber die Mehrheit ist diesbezüglich noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Das Ergebnis ist ein relativer Wohlstandsverlust, dargestellt als Output per Beschäftigtenstunde. Stärker gestiegen ist die US-amerikanische Produktivität insbesondere in der Industrie (EZB 2025), aber auch in den technologie-intensiven Dienstleistungssektoren (Grafik 2).¹

Grafik 2: Produktivitäts- und Forschungslücke

Quelle: Internationaler Währungsfonds (2024)

Europa hat nur wenige Einhörner, also Start-up-Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 1 Mrd. Euro, im Vergleich mit den USA. Ende des Jahres 2023 waren mehr als 50% aller weltweiten Unicorns in den USA, und weniger als 10% in Europa. Im Innovationswettbewerb kommt Start-ups eine potenziell große Bedeutung zu, weil sie Technologieentwicklung und Vermarktung parallel vorantreiben und oft Innovationen hervorbringen, die dann von etablierten Technologieunternehmen aufgekauft werden, auch wenn ebendiese Unternehmen es oftmals nicht im Ganzen zur Marktreife schaffen bzw. nicht profitabel werden. Wenigstens ein Teil der relativen Innovationsschwäche ist bedingt durch den relativen Mangel an Innovationsfirmen, was seinerseits auch mit den segmentierten Kreditmärken und den damit verbundenen Zugangsbarrieren zu Risikokapital zu tun hat. Wo Europa allerdings den USA nicht hinterherhinkt ist die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Im Zuge der Hyperglobalisierung hat die Einkommens-und Vermögensverteilung in den europäischen Kernländern eine Schieflage erfahren, die politisch weitgehend akzeptiert zu sein scheint, jedenfalls von staatstragenden Parteien nicht aktiv angegangen wird. Wähler wiederum sehen Gründe für diese Entwicklung oft in den klimapolitischen Instrumenten und Politiken, deren Verteilungswirkungen meist sehr asymmetrisch zu Lasten mittlerer und unterer Einkommen ausfallen. Ambitionierte klimapolitische Strategien werden EU-weit zurückgefahren, gleichwohl die Reparaturkosten für die Effekte des Klimawandels ansteigen. Was einmal als grünes Modernisierungsprojekt geplant war, wird nun oft als Hindernis zur Verbesserung internationaler Wettbewerbsfähigkeit dargestellt. Die zunehmende Komplexität ökonomischer, politischer, sozialer und kultureller Prozesse schließlich lässt Wähler zu unterkomplexen Antworten fliehen, wie sie von rechtspopulistischen Parteien angeboten werden. Dieser Parteientypus genießt zunehmenden Zuspruch und hat den politischen Diskurs in fast allen westlichen Gesellschaften weit nach rechts verschoben.

Ein Problem der politischen Antworten auf all diese strukturellen Problemlagen besteht darin, dass sie nicht alle gleichzeitig, geschweige denn mit gleicher Intensität angegangen werden können. Gründe dafür sind begrenzte fiskalische Ressourcen, politische und ökonomische Rivalitäten von Akteuren oder auch schlichtweg Zielkonflikte. Ein angestrebter Abbau von Einkommens- und Vermögensungleichheiten, beispielsweise durch Erhöhungen der effektiven Steuersätze für höhere Einkommen oder auch der Gewinnsteuern, kann mit dem Ziel der Innovationsförderung konfligieren, da erfolgreiche Innovationen mit Profitprämien einhergehen, die Ungleichheiten schnell erhöhen können. In weltmarktoffenen Volkswirtschaften können mobile Akteure darüber hinaus mit der Exit-Option drohen und auf diese Weise potenziell radikale Umverteilungspolitiken unterminieren. Die Bekämpfung des Klimawandels mittels politischer Anreiz- oder Strafelemente kann soziale Ungleichheit steigern, jedenfalls dann, wenn pauschale CO2-Steuern verwendet werden, um Emissionen zu mindern, da eine solche Steuer tendenziell regressive Verteilungseffekte hat. Soweit ökonomische Ressourcen zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit verwendet werden, kann dies zu Engpässen bei der Produktion ziviler oder öffentlicher Güter führen, da das begrenzte Arbeitsangebot unter Bedingungen regulierter Zuwanderung im Zweifelsfall in Sektoren fließt, die aufgrund staatlich garantierter Nachfrage und hoher Börsenkurse attraktive Löhne bezahlen können.

Der Putin Fluch

Wie viele Problemlagen mit welcher Intensität politisch bearbeitet werden, hängt stark von den ökonomischen und politischen Gegebenheiten eines Landes ab. Es darf aber vermutet werden, dass das Sextet hierarchisch gegliedert werden wird. So ist heute unverkennbar, dass die ‘Problemlage Sicherheit’ in der zweiten Amtszeit von der Leyen-Administration ein sehr viel höheres Gewicht als etwa Klimapolitik oder die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit hat. Im nationalen Rahmen lässt sich Ähnliches beobachten, nicht zuletzt, weil die Zwei-Prozent-Formel der NATO unter dem Druck von Präsident Trump und der aggressiven Politik Wladimir Putins ein wahres Wettrüsten ausgelöst hat. Bislang haben zwölf Mitgliedstaaten der EU den Antrag vorbereitet, aus rüstungspolitischen Gründen von dem SWG-Schuldenkriterium freigestellt zu werden. Zu erwarten ist mithin eine finanzpolitische Offensive zugunsten der Rüstungsindustrie, übrigens nicht nur in der EU, sondern auch in Großbritannien und den USA. Für die EU bedeutet ein solcher Rüstungswettlauf, dass potenziell Ausgaben zur Bewältigung anderer struktureller Problemlagen eingeschränkt oder als untergeordnet angesehen werden, und ein erstes Opfer scheint die ambitionierte Klimapolitik zu sein, die gegenwärtig zurückgefahren wird (Thomakadis 2025).

Die Trump Chance

Die Welt des Kapitalismus kennt viele unterschiedliche nationale Spielarten. Diese teilen zwar alle die Basismerkmale eines kapitalistischen Systems – also Dominanz privaten Besitzes der Produktionsmittel und einen durch individuelles Profitstreben angelegten Akkumulationszwang –, aber unterscheiden sich hinsichtlich ihrer politischen, ökonomischen und sozialen Institutionen. Nicht zuletzt die wirtschaftspolitische Kehrtwende in den USA, die das Biden-Wachstumsmodell ab- und umbaut, und der aggressive Angriff auf etablierte Institutionen wie das WTO-System verlangt Anpassungen in nationalen Wachstumsregimen. Die Selbstdemontage der USA sehen viele als eine Chance für die EU sich als zuverlässigen polit-ökonomischen Raum darzustellen in dem unabhängiges Recht, stabile Regeln, ein großer gemeinsamer Markt und die global gesehen zweitwichtigste Währung sicher institutionalisiert sind. In einer hochgradig fragmentierten globalen politischen Ökonomie sind diese Merkmale einer kapitalistischen Formation fraglos attraktiv. Kommissionspräsidentin von der Leyen ist deshalb eifrig dabei, die EU weltweit als Ort der politischen und rechtlichen Sicherheit anzupreisen, um Handelsabkommen zu forcieren. Parallel lassen sich Anstrengungen beobachten, den unvollständigen Binnenmarkt zu komplettieren und eine rüstungsorientierte Industriepolitik voranzutreiben².

All das ist allerdings kein Ersatz für ein kohärentes Konzept eines nachhaltigen und inklusiven Wachstumsregimes. Ich behaupte, dass die EU heute über kein solches Konzept verfügt, trotz aller Rhetorik über ein europäisches Wachstumsmodell. Zwei Argumente sind zentral, ein eher strukturelles und ein eher zyklisches Argument.

Die EU ist im Gegensatz zu den USA und China allein ein (unvollständiger) ökonomischer Raum, mit dem keine politische Union korrespondiert. Der politische Raum der EU selbst ist hochgradig fragmentiert und besteht aus nationalen politischen Regimen, die von autoritären Systemen bis hin zu liberalen Demokratien reichen. Die Governance-Struktur der EU, bei der die Kommission, der Europäische Rat und das Europäische Parlament unterschiedliche Rollen einnehmen, in Kombination mit den jeweiligen Entscheidungsmechanismen gibt nationalstaatlichen Interessen einen relativ großen Raum, noch verstärkt durch die potenzielle Vetomacht eines jeden Mitgliedstaates, wenn es sich um ‘große’ Entscheidungen dreht. Wenn man dann noch die hochgradig unvollständige fiskalische Union mit einbezieht, bleibt ein relativ schwaches Zentrum zurück, das große Politikprojekte nur dann stemmen kann, wenn sie von politischen Allianzen im Europäischen Rat getragen werden.

Nationale Interessen werden im Europäischen Rat und politische, programmatische Vorstellungen im Europäischen Parlament eingebracht und verhandelt. Hier ist es mit dem Aufstieg rechtsextremer, nationalistischer Parteien und insgesamt der Koordinatenverschiebung nach rechts allerdings zu gravierenden Änderungen gekommen. Rechtsextreme und -populistische Parteien sind EU-weit im Aufstieg und – sofern sie Partner in Regierungen sind – auch direkt oder indirekt im Europäischen Rat vertreten. Zusammen mit der starken Repräsentanz im Europäischen Parlament ist ein politischer Block im Entstehen, der sozial und ökologisch progressive Politik be- oder gar verhindert. Dazu kommt, dass vor allem konservative Parteien zur Verbesserung ihrer Wahlchancen populistische Politiken, wenn auch oft in abgeschwächter Form, übernehmen, mit der Folge einer Diskursverschiebung zugunsten populistischer Ideen und Vorstellungen. Nationalstaatliche Fragmentierung innerhalb einer kohärenten aber relativ schwachen EU-Governance in Kombination mit sehr unterschiedlichen nationalen Wachstumsmodellen ist eine Realität, die den Traum eines europäischen politisch-ökonomischen fortschrittlichen Machtblocks behindert, freilich bislang nicht völlig unmöglich gemacht hat.

Was dann?

Es beißt keine Maus einen Faden ab: Europa driftet nach rechts und das bedeutet, dass es auf absehbare Zeit auf europäischer Ebene schwierig ist Gesetzen, Direktiven und Anreizen sowie finanziellen Mitteln für progressive Wirtschaftspolitik zu einer Mehrheit zu verhelfen. Freilich sollte die EU als Machtzentrum eines hochgradig integrierten politisch-ökonomischen Raumes nicht abgeschrieben werden. Die politische Mehrheitsströmung mag zwar geschrumpft sein, ist aber noch immer die Triebkraft für eine ganze Reihe von Reformen zur Komplettierung des gemeinsamen Marktes. In den Berichten von Latta und Draghi wird klar herausgearbeitet, dass eine Kapitalmarkt- und Bankenunion eine Voraussetzung für die Mobilisierung von Kapital darstellt. Daneben muss der Binnenmarkt dringlichst auf die Märkte, Produkte und Akteure des 21. Jahrhunderts ausgerichtet werden, was vor allem tiefgreifende Reformen zur Integration der Dienstleistungssektoren betrifft. Vorschläge zu all diesen Bereichen sind längst ausgearbeitet. Nun müssen alle Akteure den politischen Willen mobilisieren und die Vorhaben umsetzen. Weiter vermag die EU mit ihrer politischen Alleinkompetenz in der Handelspolitik eine intelligente Politik eines selektiven Protektionismus im Sinne von Friedrich List verfolgen, die die europäischen ‚infant industries‘ zeitweilig schützt. Begleitet werden muss dies freilich von einer aktiven und zielgerichteten Industriepolitik, die Forschung und Entwicklung und vor allem Investitionen induziert, indem direkte und indirekte Anreize und Förderungspakete über einen längeren Zeitraum bereitgestellt werden. Eine solche Industriepolitik kann mit dem Abbau bürokratischer Auflagen verkoppelt werden, ohne allerdings Mindeststandards von Transparenz und Beteiligung zu reduzieren. Was diesen Programmen fehlt, ist eine attraktive politische Botschaft, die Ausstrahlungskraft hat und Wähler erreicht. Heute geht es darum, eine machbare und überzeugende Vision auszuarbeiten, die über eine Ansammlung technokratisch anmutender Reformen hinausgeht. Diese Reformen können Teile der Basis eines politischen Projekts sein, das heute von progressiven Reformern entwickelt und diskursiv verhandelt werden sollte, um auf diese Weise politischen Zuspruch für das Gesamtpaket zu bekommen.

Ein europäisches Wachstumsmodell ist nur so viel wert wie die nationalen Wachstumsmodelle und deren Komplementaritäten. Die Herstellung von Komplementarität benötigt einen Impuls von der europäischen Ebene durch klare Programmvorgaben und Auflagen, die dann auf nationaler Ebene nach Maßgabe nationaler Gegebenheiten umgesetzt werden können. Auch wenn es im Moment politisch nicht danach aussieht, gilt von einer rein ökonomischen Seite, dass das vielzitierte aber nur unzureichend umgesetzte Vorhaben eines zeitlich klar definierten Übergangspfades zu einem klimaneutralen Wachstumspfad in Verbindung mit einer Technologieoffensive zum Zentrum zukünftiger Wirtschaftspolitik gemacht werden muss. Das klingt nicht neu, sind doch genau diese zwei Elemente in dem großangelegte NextGeneration-EU-Programm ins Zentrum gerückt worden³. Die ersten Auswertungen der nationalen Programme zeigen, dass die Mitgliedstaaten zwar nominal die vereinbarten Zielgrößen eingehalten und in einigen Fällen gar überschritten haben, aber mit großzügiger Unterstützung der Kommission ihre Interpretation von Klimapolitik und Digitalisierung auch recht eigenwillig genutzt haben und es zu doch weitreichenden „Umbuchungen“ gekommen ist. Auch sind die mit diesen Programmen verknüpften Konditionalitäten, wie Erne et al (2025) gezeigt haben, eher sozialpolitisch regressiv konzipiert.

Aus den Fehlern sollte gelernt werden. Digitalisierung, Spitzentechnologie und Klimaneutralität sollten den Kern eines neuen ‚Mission Project‘ ausmachen. Die Rahmenbedingungen einer solchen Mission müssten auf EU-Ebene festgelegt werden. Umsetzung und Interpretation erfolgen dann auf nationaler Ebene, wobei die Strukturen nationaler Wachstumsregime die Basis bilden und komparative und institutionelle Vorteile ausschlaggebend sind. Drei Argumente sind aus meiner Sicht zentral für einen solchen Vorschlag:

Erstens wissen wir, dass ein solcher Entwicklungspfad ausgeprägte Technologieeffekte mit sich bringt, wenn entsprechende missionskonzentrierte Innovationspolitiken eingeleitet werden. Neue Prozesse und Produkte generieren Produktivitätseffekte sowie neue Marktsegmente, die sich in höherem wirtschaftlichem Wachstum und verbesserter Effizienz, gemessen als Stundenproduktivität, niederschlagen. Der nun von der Trump-Regierung zerschlagene ‚Inflation Reduction Act‘, der ja im Kern eine klimapolitische Innovationspolitik war, ist hier insgesamt ein gutes Vorbild, auch gerade was die starken ‚crowding-in- Effekte‘ anbelangt: staatliche Anreize und direkte und indirekte Subventionen haben beachtliche private Investitionen angeregt und so das ‚greening‘ beschleunigt. Anders als in den USA müsste ein solches europäisches Programm aber auf einige Jahre angelegt und politisch abgesichert konzipiert werden.

Zweitens ist bekannt, dass die Verteilungswirkungen eines solchen politischen Projektes zumindest auf kurzer Frist degressiv ausfallen, sei es aufgrund transitionspolitischer Preiseffekte oder einfach dadurch, dass ‚braune‘ Aktivitäten zugunsten ‚grüner‘ Aktivitäten schrumpfen oder ganz verschwinden, und dabei Arbeitsplätze abgebaut werden. Ein solcher Strukturwandel muss sozial- und arbeitsmarktpolitisch begleitet und unterstützt werden, was zusätzlich damit verknüpft werden kann, dass direkte wie indirekte transitionspolitische Subventionen und Anreize mit beschäftigungs- und arbeitspolitischen Auflagen versehen werden können. Auch müssen klimapolitische Wirtschaftsinstrumente so gestaltet werden, dass regressive Verteilungswirkungen minimiert werden. Das gilt etwa für die Bepreisung von Emissionen, wie bspw. die vielfach genutzte Kohlenstoffsteuer, von der niedrige und mittlere Einkommen überproportional betroffen werden. Ein Teil der Einnahmen sollten automatisch an private Haushalte mit niedrigen Einkommen zurückfließen. Ein faires verteilungspolitisches Design sollte aber auch insgesamt für die Energiepreise gelten, die in einigen Ländern der EU seit Putins Angriff auf die Ukraine stark angestiegen sind, und zwar für Industrien wie für private Haushalte. Steigende Preise haben Allokationswirkungen, die durchaus gewollt sein können. Steigende Preise als Indikatoren von extern gesetzten Verknappungen wiederum haben Kosteneffekte, die die preisliche Wettbewerbsfähigkeit gefährden können und die Kaufkraft privater Haushalte beeinträchtigen.

Verteilungspolitik, oft in polemischen Gegensatz zu Angebotspolitik gesetzt, ist dringlich geboten, aus ökologischen wie auch aus demokratietheoretischen Gründen. Eine Korrektur der ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilung, aufgebaut in der langen Phase der ‚Hyperglobalisierung‘ seit 1990 wäre ein Beitrag zur Emissionsminderung, wie Schöngart et al (2024) gezeigt haben: “We found that the wealthiest 10% contributed 6.5 times more to global warming than the average, with the top 1% and 0.1% contributing 20 and 76 times more, respectively“. Eine EU-weite Vermögenssteuer wäre der richtige Weg, der aber wegen der nationalstaatlichen Souveränität in Sachen Steuerpolitik nicht zur Verfügung steht. Steuerpolitische Koordination mit Mindeststeuersätzen zwischen den Mitgliedsländern wäre ein guter Ersatz und bietet nationalen Regierungen Spielräume nach oben, wie etwa Saez und Zucman (2022) argumentiert haben. Eine aggressivere Verteilungspolitik ist weiter notwendig, um Prinzipien von Fairness und ökonomischer Moral steuerpolitisch zu etablieren, und Wählern zu signalisieren, dass ihre Zukunftsängste ernst genommen werden. Es dreht sich mithin weniger um die Erschließung einer staatlichen Einkommensquelle als um ein politisches Zeichen für mehr Gerechtigkeit und eine Neuinterpretation des Gesellschaftsvertrages, die helfen, politische Demokratie zu festigen. Um so stärker, wenn die potenziell zusätzlichen Steuereinnahmen an sozial- und arbeitsmarktpolitische Vorhaben gebunden werden.

Drittens muss Europa einen Technologiepfad einleiten, wobei zukünftige cutting edge-Technologien wie beispielsweise Künstlicher Intelligenz, Quantencomputer- oder fortgeschrittene Computertechnologie mit Anwendung im öffentlichen wie persönlichem Gesundheitsbereich, Blockchain-Anwendungen, um nur einige zu nennen, im Zentrum stehen sollten, allerdings mit einem spezifischen europäischen Touch. Theoretisch wie empirisch ist bekannt, dass technische Innovationen hauptsächlich dem Prinzip der Kostenminimierung und Effizienzsteigerung unterliegen, wobei die Einsparung von Arbeitszeit und damit die Ersetzung von Arbeitskraft durch Technologie im Vordergrund steht. Europäische Technologiepolitik sollte einen alternativen Pfad einschlagen und eine Balance zwischen Effizienz und moralisch-ethischen Standards entwickeln, mit dem Motiv, Gesellschaften sozialer und inklusive zu gestalten. Acemoglu/Restrepro (2018) haben ja bereits überzeugend gezeigt, dass rein marktgesteuerter technischer Fortschritt kein inklusives Wachstum generiert, sondern bestehende Ungleichheiten verschärft und neue soziale Ungleichheiten hervorbringt. Eine arbeitszentrierte Technologiepolitik muss deshalb Anreize und Vorgaben in die Innovationsregime einbauen. Unter dem gegenwärtigen Wettbewerbsdruck ist ein solcher Alternativpfad gewagt, dürfte aber mittelfristig Chancen eröffnen, die den traditionellen Technologiepfaden verschlossen sind.

Ein solches Projekt bedarf politischer Mehrheiten, innerhalb der Governance-Strukturen der EU und mindestens der Kernmitgliedstaaten. Dabei kommt Deutschland eine wichtige Rolle zu, nicht allein deshalb, weil es die größte europäische Ökonomie ist, sondern auch wegen der bereits existierenden technologischen und innovatorischen Kapazitäten. Was allerdings aktuell fehlt, ist eine Allianz politischer, sozialer und ökonomischer Akteure, die ein solches Projekt tragen und weiterentwickeln könnte.

¹ Die Produktivitätslücke wird nicht von allen Untersuchungen geteilt. Darvas (2023) etwa kommt zu dem gegenteiligen Ergebnis und spricht von einem Produktivitätsgleichstand. Seine Studie basiert allerdings auf einer Purchasing Power Partiity-Methode, die in diesem Falle die Outputdaten für die EU nach oben verzerrt.

² Vgl. die Rede Ursula von der Leyens im Europäischen Parlament vom März 2025: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/speech_25_938

³ https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_de

Literatur

Acemoglu, D/Restrepo, P. (2018): The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment, American Economic Review 2018, 108(6): 1488–1542

Darvas , Z. (2023): The European Union’s remarkable growth performance in comparison to the US, https://www.bruegel.org/analysis/european-unions-remarkable-growth-performance-relative-united-states

Roland Erne, Sabina Stan, Darragh Golden, Imre Szabó, and Vincenzo Maccarrone (2025): Politicising Commodifiaction. European Governance and Labour Politics from the Financial Crisis to the Covid Emergency, Cambridge University Press

European Commission (Draghi Report): The future of European Competitiveness, https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=ThefutureofEuropeancompetitiveness_AcompetitivenessstrategyforEurope.pdf

European Commission (2024): Europäischer Aufbauplan, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/recovery-plan-europe_de

EZB (2025): https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2025/html/ecb.ebart202408_03~04121f4ea9.en.html

Internationaler Währungsfonds (2024): Regional Outlook Notes, Europe, November, Paris

Roland Erne, Sabina Stan, Darragh Golden, Imre Szabó, and Vincenzo Maccarrone (2025): Politicising Commodifiaction. European Governance and Labour Politics from the Financial Crisis to the Covid Emergency, Cambridge University Press

Saez,E./Zucm,an, G. (2022): Wealth Taxation: Lessons from History and Recent

Developments, AEA Papers and Proceedings 2022, 112: 58–62

Schöngart, s. et al (2024): High-income groups disproportionately

contribute to climate extremes worldwide

Thomakadis, A. (2025): The EU’s sustainability rollback is a retreat disguised as simplification https://www.ceps.eu/the-eus-sustainability-rollback-is-a-retreat-disguised-as-simplification/