Heft261 – 04/2024

Deregulierung von Arbeitsmärkten als Innovationsbremse

#meinung #debatte #spw

Foto: © privat

Alfred Kleinknecht (www. alfredkleinknecht.nl) ist Emeritus Professor für Wirtschaftstheorie (TU Delft) und Gastprofessor bei Kwansei Gakuin University in Nishinomiya, Japan.

von Alfred Kleinknecht

Produktivitätskrise in der OECD

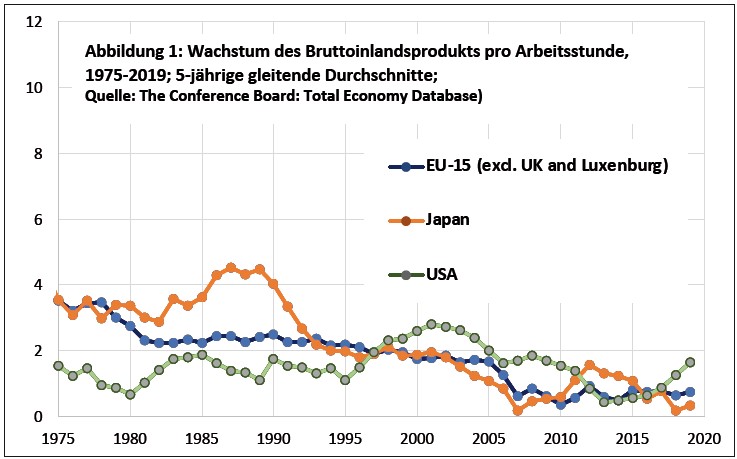

In wichtigen OECD-Ländern ist das Produktivitätswachstum seit 2004 bis 2005 deutlich abgeschwächt (Abbildung 1; siehe auch OECD 2015; Cardarelli & Lusinyan 2015; Bailey & Montalbano 2016). Dies ist im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurückzuführen.

Erstens ging der Beitrag der Informations und Kommunikationstechnologie zum aggregierten Produktivitätswachstum in wichtigen OECD-Ländern kurz nach der Jahrhundertwende stark zurück (Cette et al. 2015). Dies geschah nach einem zehnjährigen IT-Boom (1995-2004) der vor allem in den USA das aggregierte Produktivitätswachstum befeuerte. Dieser makroökonomische Effekt ist auch in Abbildung 1 gut zu sehen.

Zweitens erweisen sich angebotstheoretisch motivierte Arbeitsmarktreformen als schädlich für die Innovation, insbesondere dort, wo Innovation auf einer stark kumulativen Wissensbasis beruht. Es gibt eine Reihe von Argumenten dazu (Kleinknecht 2020); eines der Kernargumente lautet: Strukturreformen, die auf leichtere Entlassung und höhere Personalfluktuation abzielen, machen das Management von (implizitem) Erfahrungswissen schwieriger.

Abbildung 1

Langsameres Produktivitätswachstum bedeutet ein langsameres Wachstum des Kuchens, der zwischen Kapital, Arbeit und Staat verteilt werden kann. Dies erschwert die Lösung von Verteilungskonflikten und erhöht den Sparzwang in öffentlichen Haushalten.

Verteilungskämpfe können durch einen Nebeneffekt des geringen Produktivitätswachstums verschärft werden – arbeitsintensives Wirtschaftswachstum. Eine Wirtschaft kann ja nur auf zwei Manieren wachsen: entweder mit mehr Arbeitsstunden oder mit produktiveren Arbeitsstunden. Bei geringerem Produktivitätswachstum ist ein höherer Arbeitseinsatz die einzige Alternative, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Aber früher oder später läuft ein arbeitsintensives Wachstum (zusammen mit demographischen Faktoren) gegen Grenzen an und endet in einem angespannten Arbeitsmarkt mit mehr Verhandlungsmacht für die Arbeit.

Zu niedrige Arbeitslosigkeit

Mit niedrigproduktivem und dadurch arbeitsintensivem Wachstum besteht aus der Sicht der Angebotsökonomen das Risiko, dass die Arbeitslosigkeit viel zu niedrig wird, weit unter dem durch Angebotsökonomen gewünschten Niveau der NAIRU.1 Mit anderen Worten, bei (zu) niedriger Arbeitslosigkeit werden die Gewerkschaften frech und stellen Lohnforderungen, die die Inflation auftreiben. Was die Situation extra pikant macht: Die relativ starke Verhandlungsposition der Gewerkschaften durch die niedrige Arbeitslosigkeit fällt ja auch noch zusammen mit einer Produktivitätskrise wodurch es weniger Verteilungsspielraum gibt.

Das Zusammentreffen eines geringen Wachstums des zu verteilenden Kuchens mit einer stärkeren Verhandlungsmacht der Gewerkschaften in angespannteren Arbeitsmärkten kann den Inflationsdruck erhöhen. Es liegt auf der Hand, dass Angebotsökonomen dann einen neuen Volcker-Schock fordern – 1979 erhöhte der damalige Vorsitzende der US-Notenbank, Paul Volcker, zur Bekämpfung hoher Inflation den Leitzins auf über 20 Prozent und löste damit eine schwere weltweite Rezession aus. Die steigende Arbeitslosigkeit wirkte disziplinierend auf Arbeitnehmer und Gewerkschaften (siehe auch Shapiro & Stiglitz 1984).

Deutschland versus USA

Die Beziehung zwischen geringem (hohem) Produktivitätswachstum und arbeitsintensivem (arbeitsextensivem) Wirtschaftswachstum kann durch einen Vergleich Deutschlands mit den USA illustriert werden. Hall & Soskice (2001) unterscheiden zwei Varianten des Kapitalismus:

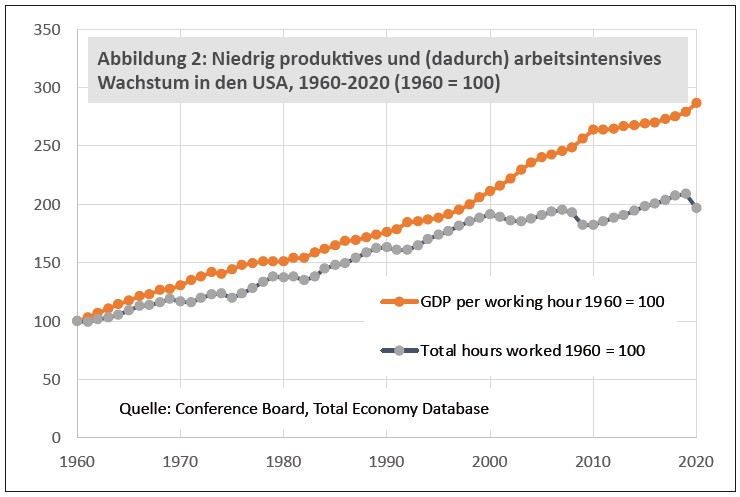

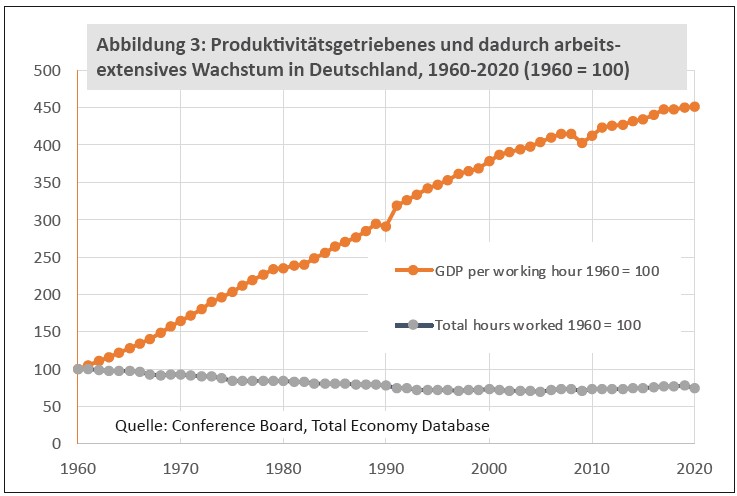

Koordinierte versus liberalisierte Marktwirtschaften. Deutschland galt lange Zeit (jedenfalls bis zu den Hartz Reformen) als ein gutes Beispiel einer koordinierten (Rheinländischen) Variante. Die USA sind seit Reagonomics ein Beispiel für eine liberalisierte Wirtschaft mit hoch flexiblen Arbeitsmärkten. Abbildung 2 zeigt, dass das Produktivitätswachstum in den USA zwischen 1960 und 2020 erheblich niedriger war als in Deutschland. Die exakte Kehrseite des niedrigen Produktivitätswachstums in den USA ist ein erheblich höherer Einsatz von Arbeitsstunden: zwischen 1960 und 2020 haben sich die Arbeitsstunden in den USA verdoppelt, während sie in Deutschland leicht gesunken sind (Abbildung 3).

Dies lässt sich damit erklären, dass die USA bei der Umsetzung struktureller Reformen des Arbeitsmarktes Anfang der achtziger Jahre eine Vorreiterrolle übernahmen. Darauf folgte ein schwächeres Innovationstempo in der Old Economy, wodurch u.a. der amerikanische Mid- West Rust Belt entstand. Im Gegensatz dazu gab es in Deutschland bis 2005 noch ein stark produktivitätsgetriebenes und daher relativ arbeitsextensives Wachstum (Abbildung 3).

Abbildung 2 und 3

Alle Werte in Abbildung 2 und 3 sind auf 1960 = 100 normiert. Die Produktivität in Deutschland steigt von 1960=100 auf 2020=450, während sie in den USA im gleichen Zeitraum weniger als 300 erreicht. Der Arbeitseinsatz in Stunden ist das Spiegelbild der Produktivitätszahlen: Zwischen 1960 und 2020 erforderte das Wachstum in den USA eine Verdoppelung des Arbeitsstundeneinsatzes (von 100 auf 200), während die deutschen Arbeitsstunden im selben Zeitraum gesunken sind (von 100 auf 77).

Der Beschäftigungsboom in den USA war ein wichtiges Verkaufsargument für die Deregulierung von Arbeitsmärkten: das alte, eurosklerotische Europa schafft keine Arbeitsplätze! Das kommt durch Rigiditäten wodurch die Arbeitsmärkte nicht als echte Märkte funktionieren: zu viel Kündigungsschutz, keine Lohnflexibilität (nach unten), zu hohe Sozialleistungen, etc. Die Angebotsökonomen von der Mont Pellerin Society haben übrigens immer sorgfältig darauf geachtet, bei Diskussionen über Eurosklerose nur Arbeitsmarktstatistiken und vor allem keine Produktivitätsstatistiken zu präsentieren.

Übrigens ist in Deutschland in der Periode, in der die Arbeitsstunden sanken (Abbildung 3) das Arbeitsangebot stark gestiegen, u.a. durch die Emanzipation der Frau und durch den Zustrom von Gastarbeitern. Wie haben die Deutschen es dann geschafft, trotz sinkender Arbeitsstunden die Arbeitslosenzahlen noch einigermaßen im Griff zu halten? Die Antwort liegt in der Arbeitszeitverkürzung. Im Jahr 1975 waren die jährlichen Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer in den USA und in Deutschland (zufällig) gleich: 1.813 Stunden. 20 Jahre später waren die deutschen Arbeitsstunden auf 1.531 gefallen, während die amerikanischen Arbeitsstunden beinahe unverändert geblieben waren (1.817 Stunden). 2020 ist der Unterschied noch größer: 1.751 Arbeitsstunden pro Jahr in den USA gegenüber 1.324 Stunden in Deutschland (Quelle: The Conference Board, Total Economy Database). Letztendlich war das Wirtschaftswachstum in Deutschland intelligenter: Die Deutschen produzierten Wachstum mit weniger Arbeitseinsatz, während die Amerikaner viel Freizeit aufopfern mussten, um Wachstum zu erzielen.

Einige Schlussfolgerungen

Einer der wichtigsten Erfolge der Rechten war, dass die Mitte-Links-Parteien mehr Zeit damit verbracht haben, über Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarktreformen und Lohnzurückhaltung zu diskutieren, als über die Frage, wie man einen produktivitätsgetriebenen (und arbeitsextensiven) Wachstumspfad erreichen kann, flankiert mit angemessenen Verkürzungen der Standardarbeitszeit.

Da Deutschland seit den Hartz-Reformen (2002-2005) ein bescheideneres Produktivitätswachstum (und dadurch mehr Stellenwachstum) erlebt, sind in Deutschland zwei Dinge zu erwarten.

Erstens gibt es mit einer geringeren Wertschöpfung pro Arbeitsstunde jedes Jahr weniger (extra) zu verteilen; also muss irgendjemand – Kapital, Arbeit und/oder Staat – Ansprüche auf zusätzliche Einnahmen aufopfern. Das wahrscheinliche Ergebnis sind Kampagnen für Lohnzurückhaltung und für Sparmaßnahmen im Staatshaushalt.

Zweitens verbessert sich jedoch die Verhandlungsposition der Arbeit infolge eines arbeits-intensiveren Wachstums und sinkender Arbeitslosigkeit. Mächtigere Gewerkschaften werden dann höchstwahrscheinlich konfrontiert werden mit einer Kampagne, die die Europäische Zentralbank auffordert, mit Zinserhöhungen etwas gegen die unakzeptabel niedrige Arbeitslosigkeit zu tun, die angeblich zu inflationären Lohnforderungen führt.

Hier rächt sich, dass Ökonomen seit mehr als 150 Jahren den festen Reflex haben, Innovation als exogen zu unterstellen. Es ist eine bequeme Annahme: Wenn wir als Ökonomen so wenig über Innovation wissen, dann ist sie (für uns) auch nicht so wichtig. Da sie keine Innovationstheorie haben, haben die Angebotstheoretiker keine Ahnung, dass die (Diffusion der) Innovation unter ihren Strukturreformen und unter Lohnzurückhaltung leidet – und dass dies letztendlich zu geringerem Produktivitätswachstum und einem gespannten Arbeitsmarkt führt, auf dem Lohnforderungen leicht das (niedrige) Produktivitätswachstum übersteigen können.

In dieser Situation wissen sie nichts Besseres, als den Konjunkturzyklus durch Zinserhöhungen abzuwürgen, in der Hoffnung, dass höhere Arbeitslosigkeit schließlich zu niedrigeren Lohnabschlüssen und damit zu einer beherrschbaren Inflation führen wird. Doch sinkende Löhne verringern wiederum das Produktivitätswachstum, was den Verteilungsspielraum noch weiter einschränkt (Vergeer & Kleinknecht 2014) und so zusätzlichen Inflationsdruck und noch mehr Sparzwang in den öffentlichen Haushalten erzeugt. Am Ende wird die Strategie des Volcker- Schocks eine anhaltend schmerzhafte Übung.

Glücklicherweise gibt es Alternativen:

Erstens sollten angebotstheoretisch motivierte Strukturreformen der Arbeitsmärkte, die der Innovation schaden – insbesondere der Innovation, die auf hoch-kumulativem Wissen beruht (Hoxha & Kleinknecht 2020, 2023) – zurückgenommen werden. Angebotstheoretiker haben den Denkfehler gemacht, dass besser funktionierende Arbeitsmärkte nicht nur die effiziente Anwendung knapper Mittel (in statischer Perspektive) fördern, sondern nebenbei auch noch der Innovation nützen. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt einen Trade- Off zwischen statischer (Walrasianischer) Effizienz und dynamischer (Schumpeterianischer) Effizienz. Mit anderen Worten: das neoklassische Ideal der Perfect Competition ist ein recht innovationsfeindliches Milieu (Kleinknecht, 2020). Innovation gedeiht besser auf imperfekten Märkten.

Zweitens sollte man den Arbeitsmärkten die Möglichkeit geben, so zu funktionieren wie sich das in einer Marktwirtschaft gehört: Wenn die Nachfrage größer ist als das Angebot, müssen die Preise (in diesem Fall die Löhne) steigen. Höhere Lohnkosten fördern nicht nur die Schumpetersche schöpferische Zerstörung und schaffen damit mehr Dynamik; sie begünstigen auch die Diffusion moderner Prozesstechnologie und damit eine Wende zu einem mehr produktivitätsgetriebenen (und weniger arbeitsintensiven) Wachstumsmodell, wie das in Deutschland vor 2005 der Fall war (Abbildung 2). Größere Produktivitätszuwächse wiederum vergrößern den Kuchen, der verteilt werden kann, was den Inflationsdruck ebenso wie die Sparzwänge vermindert. Mit weniger Sparzwang kann der Staat auch die Verlierer der Modernisierung besser kompensieren.

Literatur:

Bailey, M.N. & Montalbano, N. 2016. Why is US Productivity Growth So Slow? Brookings Institution, Hutchins Center Working Paper, 22 (September 2016).

Cardarelli, M. R. & Lusinyan, L. 2015. US total factor productivity slowdown: Evidence from the US States, IMF Working Papers 15/116, Washington, DC

Cette, G., Clerc, C. & Bresson, L. 2015. Contribution of ICT diffusion to labour productivity growth: the United States, Canada, the Eurozone and the United Kingdom, 1970–2013, International Productivity Monitor, vol. 28, 81–8.

Hall, P. A. & Soskice, D. 2001. Varieties of Capitalism, Oxford, Oxford University Press.

Hoxha, S. & A. Kleinknecht 2020. When labor market rigidities are useful for innovation. Evidence from German

IAB firm-level data, Research Policy, 49(7), 104066.

Hoxha, S. & A. Kleinknecht 2023. When structural reforms of labor markets harm productivity. Evidence from the German IAB panel, Industrial and Corporate Change, DOI: https://doi.org/10.1093/icc/dtad060.

Kleinknecht, A. 2020. The (negative) impact of supply-side labour market reforms on productivity: an overview of the evidence, Cambridge Journal of Economics, Vol. 44(2): 445-46.

OECD 2015. The future of Productivity, Paris: OECD Publications.

Shapiro, C. & Stiglitz, J.E. 1984. Equilibrium unemployment as a worker discipline device, American Economic Review, 74(3), 433–444.

Vergeer, R. & A. Kleinknecht (2014): Does labor market deregulation reduce labor productivity growth? A panel data analysis of 20 OECD countries (1960-2004), International Labour Review, 153(3), p. 365-393.