Anreize für Mehrarbeit: Notwendig oder ungerecht?

#analyse #spw

Foto: © privat

Zarah Westrich ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Arbeit, Zeitverwendung und sozioökonomische Ungleichheit.

VON Zarah Westrich

„Leistung muss sich wieder lohnen“ verkündete Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung zum Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Dabei sollen vor allem zwei steuerliche Anreize Mehrarbeit fördern, sie „lohnend“ machen. Zum einen sollen Zuschläge für Mehrarbeit, die über Vollzeitarbeit¹ hinausgeht, steuerfrei gestellt werden. Zum anderen soll eine Aktivrente ermöglichen, dass Beschäftigte, die nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters freiwillig weiterarbeiten, bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen können.

Wer profitiert von den Steuererleichterungen?

Beschäftigte mit niedrigen Stundenlöhnen arbeiten im Durchschnitt kürzer als solche mit höheren Löhnen (Beckmannshagen & Schröder, 2022). Eine Steuerbefreiung von Mehrarbeitszuschlägen käme daher voraussichtlich vor allem höheren Einkommensgruppen zugute – denn diese arbeiten häufiger bereits in Vollzeit und sind somit eher in der Lage, Mehrarbeit über die reguläre Vollzeit hinaus zu leisten. Zwar sieht der Koalitionsvertrag auch eine steuerliche Entlastung für Teilzeitbeschäftigte vor, allerdings in Form einer Steuerbegünstigung für Prämien, die Arbeitgeber bei Ausweitung der Arbeitszeit zahlen. Diese Maßnahme ist in ihrer Wirkung jedoch nicht mit einer dauerhaften Steuerfreiheit von Mehrarbeitszuschlägen vergleichbar. Hinzu kommt: Die Möglichkeit, die Arbeitszeit auszuweiten, ist nicht für alle Beschäftigten gegeben. Besonders Frauen sind durch Sorgearbeit, die sie überproportional leisten, in ihrer zeitlichen Verfügbarkeit eingeschränkt (Lott, 2024). Darüber hinaus ist die betriebliche Nachfrage nach zusätzlichen Arbeitsstunden nicht in allen Qualifikations- und Berufsgruppen vorhanden. Daher besteht die Gefahr, dass die geplanten Steuererleichterungen an einem Großteil der Beschäftigten – insbesondere jenen mit geringem Einkommen oder familiären Verpflichtungen – vorbeigehen.

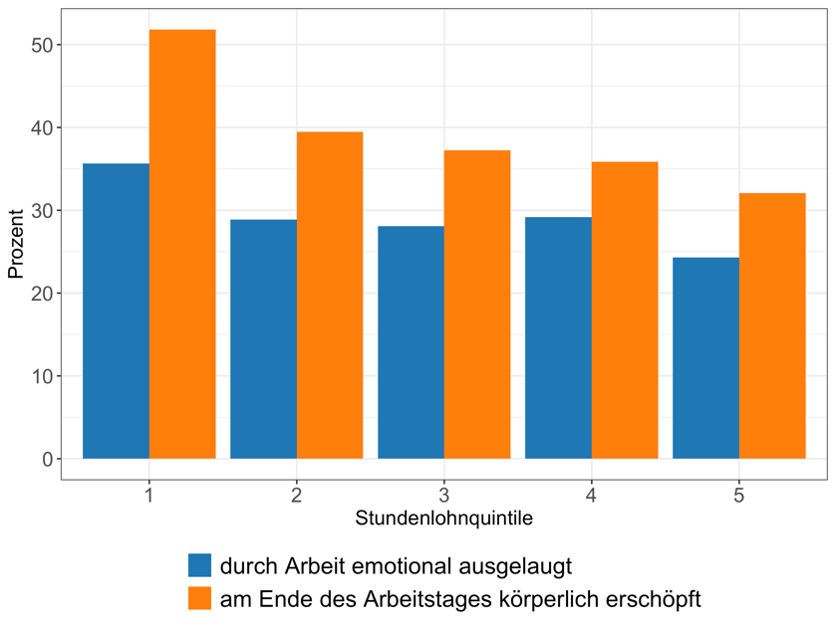

Zudem wird, wer körperliche oder psychisch anstrengende Arbeit verrichtet, wahrscheinlich weniger zusätzliche Arbeitsstunden – über Vollzeit hinaus oder nach Renteneintrittsalter – arbeiten wollen oder können (Blank & Brehmer, 2023; Hasselhorn, & Müller, 2024). Besonders körperliche Anstrengung ist ungleich über die Stundenlohngruppen verteilt (Abb. 1).² In den unteren Stundenlohngruppen ist arbeitsbedingte körperliche Erschöpfung deutlich stärker verbreitet. Auch bei dem Gefühl, durch die Arbeit emotional ausgelaugt zu sein, zeigt sich ein ähnlicher Zusammenhang: Personen aus den unteren Stundenlohngruppen sind überdurchschnittlich betroffen, wenngleich die Verteilung hier etwas gleichmäßiger ausfällt. Demnach ist das Potential, Mehrarbeit zu leisten und damit von den im Koalitionsvertrag beschriebenen Steuererleichterungen zu profitieren, tendenziell bei Besserverdienenden größer.

Abbildung 1: Arbeitsbedingte Belastung – Anteil nach Stundenlohngruppe

Ein steuerpolitisches Instrument gegen den Fachkräftemangel?

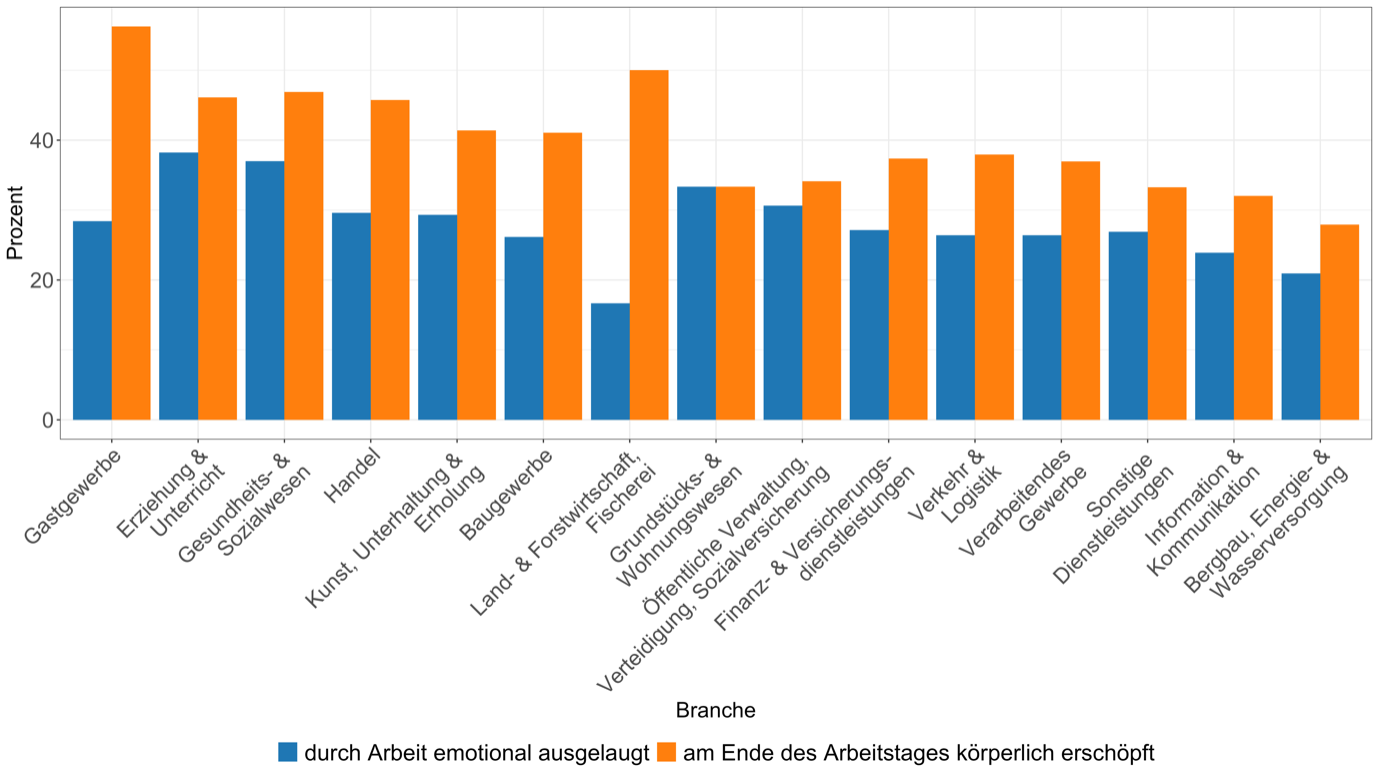

Zu den Berufsfeldern mit dem größten Fachkräftemangel gehören die Gesundheits- und Sozialberufe, Elektroberufe sowie Handwerksberufe (Tiedemann, Kunath, Werner, 2024). Es stellt sich also die Frage, ob Steueranreize in diesen Berufen zu Mehrarbeit führen würden. Ein Einflussfaktor ist hier die erlebte Belastung, die unterschiedlich stark in Branchen ausfällt (Abb. 2).

Im Gesundheits- und Sozialwesen sowie in der Branche Erziehung und Unterricht beispielsweise – Branchen, die stark vom Fachkräftemangel betroffen sind – erlebt ein großer Anteil der Beschäftigten sowohl hohe körperliche als auch hohe emotionale Belastung. Steuerliche Anreize könnten daher in diesen oder vergleichbaren Branchen zwar finanzielle Anreize schaffen, doch ohne verbesserte Arbeitsbedingungen und Unterstützungssysteme ist fraglich, ob sie die Arbeitszeit tatsächlich ausweiten.

Abbildung 2: Arbeitsbedingte Belastung – Anteil nach Branche

Quelle: Behringer, van Treeck, Westrich (2024), eigene Berechnung.

Zudem ist anzumerken, dass nicht alle Beschäftigten ihre Überstunden bezahlt bekommen: Etwa 11 Prozent geben an, ihre Überstunden in der Regel bezahlt zu bekommen, 21 Prozent eine Kombination aus Bezahlung und Freizeitausgleich. Die Mehrheit wird vorwiegend mit Freizeit kompensiert, während rund 12 Prozent angeben, dass ihre Überstunden nicht abgegolten werden.³ Eine Steuerbefreiung von Zuschlägen stellt für viele daher keinen wirksamen Anreiz dar, da sie in der Praxis nicht davon profitieren würden.

Im Einklang mit den Interessen der Beschäftigten?

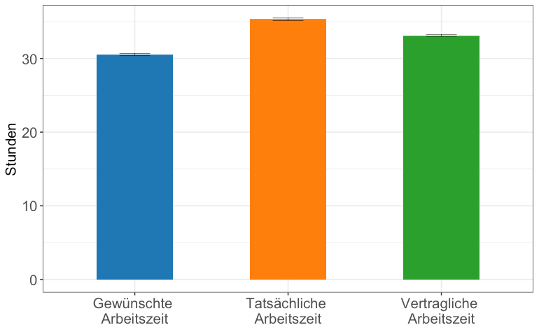

2024 wurden in Deutschland mit rund 46 Millionen Erwerbstätigen und etwa 61,5 Milliarden geleisteten Arbeitsstunden jeweils Höchstwerte seit der Wiedervereinigung erreicht (Behringer, van Treeck, Westrich, 2025). Es wird also insgesamt mehr und nicht weniger gearbeitet, wie häufig suggeriert wird. Zwar ist die durchschnittliche Arbeitszeit pro erwerbstätiger Person gesunken, doch lässt sich dies vor allem durch die gestiegene Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie den Anstieg geringfügiger Beschäftigung erklären (Behringer, van Treeck, Westrich, 2025). Zudem liegt die tatsächliche Arbeitszeit bereits über der gewünschten und der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit – viele Menschen arbeiten also jetzt schon mehr, als sie möchten und vertraglich müssten (Abb. 3). Eine Erhöhung der tatsächlichen Arbeitszeit liegt demnach nicht im Interesse eines Großteils der Beschäftigten.

Abbildung 3: Arbeitszeiten 2022

Quelle: SOEPv39, eigene Berechnungen.

Notwendig oder ungerecht?

Steueranreize für Mehrarbeit stellen folglich weder ein wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel noch eine sozial ausgewogene Maßnahme dar. Sie begünstigen vor allem Besserverdienende. Gleichzeitig zeigen Umfragen, dass viele Beschäftigte sich im Schnitt weniger statt mehr Arbeitszeit wünschen. Mehrarbeit entspricht also oft nicht den tatsächlichen Bedürfnissen der Beschäftigten. Mit der Steuerfreiheit von Zuschlägen verzichten wir zudem auf potenzielle Steuereinnahmen – ohne dass ein klarer gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher Nutzen erkennbar wäre. Im Zusammenhang mit der Steuerbefreiung von Zuschlägen für Mehrarbeit reduziert der oft zitierte Leitsatz „Leistung muss sich wieder lohnen“ Leistung auf bloße Erwerbsarbeitszeit. Doch ist das wirklich das Leitbild, an dem wir unsere Wirtschafts- und Sozialpolitik ausrichten wollen? Warum sollten wir steuerpolitische Anreize setzen, die weder notwendig noch sozial gerecht sind?

¹ Als Vollzeitarbeit gilt bei tariflichen Regelungen eine Wochenarbeitszeit von mindestens 34 Stunden, ansonsten mindestens 40 Stunden.

² Die Befunde von Abb. 1 und Abb. 2 beruhen auf einer Online-Befragung (Behringer, van Treeck, Westrich, 2024). Die Online-Befragung (CAWI) wurde vom 1. bis 24. Oktober 2024 durchgeführt und umfasst Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland. Die finale Stichprobe umfasst 5.022 Befragte. Die Erhebung ist repräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht, Bundesland, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung und Haushaltsnettoeinkommen.

³ Eigene Berechnung basierend auf dem Sozio-ökonomischen Panel für das Jahr 2022 (SOEPv39).

Literatur

Beckmannshagen, M., & Schröder, C. (2022). Entwicklung der Arbeitszeiten treibt die Ungleichheit der Erwerbseinkommen. DIW Wochenbericht, 89(33/34), 427–434.

Behringer, J., van Treeck, T., & Westrich, Z. (2025). Deutschlands Beschäftigte wünschen sich kürzere Arbeitszeiten. ifso expertise.

Behringer, J., Van Treeck, T., & Westrich, Z. (2024). Befragung: Ungleichheit und Arbeit in Deutschland.

Blank, F., & Brehmer, W. (2023). Durchhalten bis zur Rente? Einschätzungen von Beschäftigten, Betriebs-und Personalräten (No. 85). WSI Report.

Hasselhorn, H. M., & Müller, B. H. (2024). (Noch) länger arbeiten bei schwerer körperlicher Tätigkeit? – Impulse von der lidA-Studie. Sicher ist Sicher, 9, 394–398.

Lott, Y. (2024). Alles beim Alten: Der Gender Care Gap in der Erwerbsbevölkerung. WSI Policy Brief.

SOEPv39. (2024). Socio-Economic Panel, data from 1984-2022, (SOEP-Core, v39eu, EU Edition). Deutsches Institut Für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) (Version v39) [CSV,SPSS,Stata (bilingual),SPSS,RData,RData]. SOEP Socio-Economic Panel Study. https://doi.org/10.5684/SOEP.CORE.V39EU

Tiedemann, J., Kunath, G., & Werner, D. (2024). Dringend gesucht-In diesen Berufen fehlen aktuell die meisten Fachkräfte. IW-Kurzbericht.