Heft261 – 04/2024

Deutschlands Export-Mantra

#meinung #debatte #spw

Foto: © privat

Dr. Jan Priewe ist Hochschullehrer i.R, Professor für Volkswirtschaftslehre an der HTW Berlin, Mitglied des Instituts für Politische Ökonomie (IPE) an der HWR Berlin und Fellow am IMK beim Forum Macroeconomics and Macroeconomic Policy.

von Jan Priewe

„Deutschland ist eine Exportnation“ ist nicht etwa eine triviale Aussage, die auch für alle anderen Nationen der Welt zutrifft, sondern sie soll etwas Besonderes aussagen – WIR haben eine besondere Exportorientierung, und das sei gut so, es müsse bleiben, weil es die Grundlage unseres Wohlstands sei. Es ist eine gewisse überkommene Export-Besessenheit, eine neomerkantilistische Ideologie, die zu fundamental falschen wirtschaftspolitischen Orientierungen führen kann. Weil der tragende Kern der Exporte die Industrie ist, heißt es dann folgerichtig, „Deutschland ist eine Industrienation“ mit einem hohen Industrieanteil (also keine Dienstleistungs- Nation), die vor allem vom Fahrzeugbau getragen wird. Letzteres ist allerdings nicht ganz zutreffend, weil Deutschlands Industriestruktur extrem diversifiziert ist, viel stärker als in allen anderen OECD-Ländern.

Zunächst ein Blick auf die Fakten, dann deren Interpretation und die wirtschaftspolitischen Schlussfolgerungen.

Das deutsche Model und die Fakten

Nach Destatis arbeiteten 2023 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, davon etwa 8 Millionen in der Industrie, also 17,4 Prozent¹. Der Anteil der Industrie an der Bruttowertschöpfung insgesamt betrug 20,4 Prozent. Der Anteil der öffentlichen Dienstleistungen lag bei 18,5 Prozent. Die Arbeitnehmerentgelte je Arbeitsstunde lagen im verarbeitenden Gewerbe 20 Prozent über dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt, in den Sektoren Information/ Kommunikation und Finanzierungs- und Versicherungsdienstleistungen mit 43 Prozent bzw. 62 Prozent (über dem Durchschnitt) weit höher als in der Industrie (Destatis für 2023). Destatis schätzt, dass etwa jeder vierte Arbeitsplatz vom Export abhängt, also direkt und indirekt.

Die Exporte (Waren und Dienstleistungen) machen 43,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus, allerdings liegt der Importgehalt der Exporte bei 41,7 Prozent. Demnach läge der direkte inländische Wertschöpfungsanteil der Exporte bei nur 18,1 Prozent, also ohne die indirekten inländischen Zulieferungen. Destatis schätzt die direkte und indirekte Wertschöpfung für den Export auf knapp 30 Prozent des BIP (2021). Die Berechnungsweise ist nicht ganz einfach, weil es viele Importe gibt, die unmittelbar wieder exportiert oder nur mit geringer Wertschöpfung im Inland re-exportiert werden. Bei der Berechnung der indirekten Wertschöpfung für Exporte muss man einerseits die direkten inländischen Vorleistungen berücksichtigen, andererseits auch die indirekt induzierten, wie etwa die Wertschöpfung im Bildungs- und Gesundheitswesen oder anderen Dienstleistungssektoren inklusive öffentlichem Dienst.

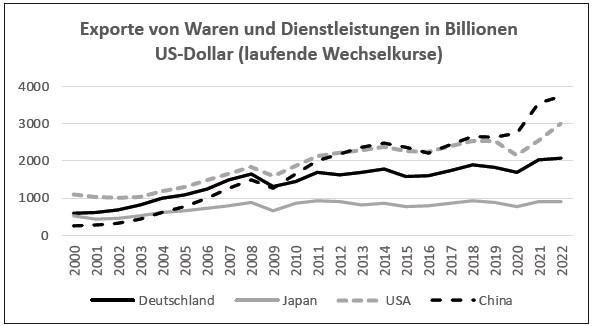

Schauen wir uns nun die deutschen Exporte (inklusive Dienstleistungen) in laufenden Preisen (in US-Dollar) im Vergleich der größten vier Exportländer an, d.h. USA, China und Japan. „Weltmeister“ war Deutschland noch nie, aber Nr. 2 hinter den USA. Seit 2010 ist Deutschland hinter den Aufsteiger China zurückgefallen, und China hat die USA seit 2017 überholt. Deutschland liegt also auf Platz 3, Japan ist abgeschlagen (Abbildung 1). Pro Kopf gerechnet exportiert unser Land mehr als China und mehr als die USA. Aber dieser Vergleich ist eigentlich nichtssagend. Warum sollte man Exporte maximieren, und dabei noch die Importe ignorieren?

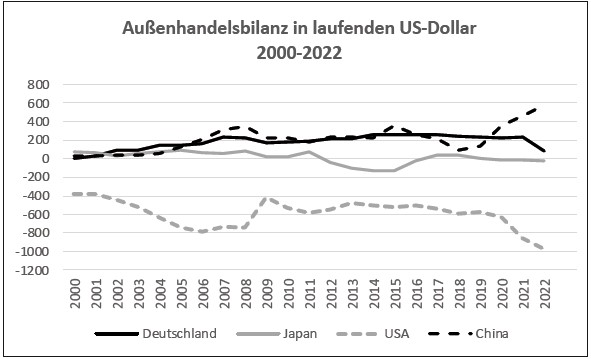

Betrachtet man den Außenhandelssaldo, also Exporte von Gütern und Dienstleistungen abzüglich Importe (Abbildung 2), rückte Deutschland als zweitwichtigstes Überschussland hinter China nach vorne, während Japan seit 2012 überwiegend ins Defizit geraten ist. Rechnerisch entsprechen die Überschüsse Chinas und Deutschlands fast 2/3 des US-Defizits.

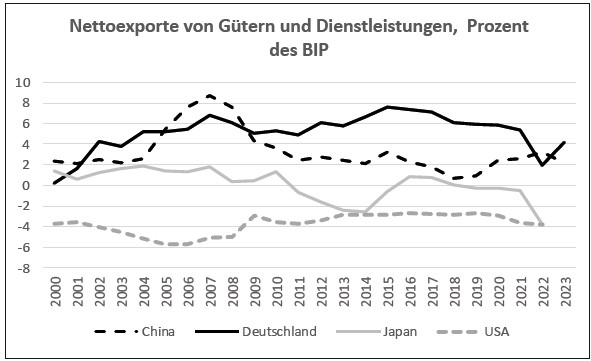

Abbildung 1

Quelle: Weltbank, World Development Indicators

Abbildung 2

Quelle: Weltbank, World Development Indicators

Nimmt man nun den Außenhandelssaldo als Anteil des BIP, so lagen Deutschland und China seit dem Jahr 2000 an der Spitze: Deutschland mit Schwankungen zwischen 7,6 Prozent und 4,2 Prozent, während China nach dem Höhepunkt von 2007 (8,7 Prozent) bei moderaten 2,2 Prozent 2023 gelandet ist; Japan lebte seit 2011 mit einem leichten Defi zit, im Jahr 2022 sogar unter 3 Prozent, während die USA zwischen -5,7 und -2,7 Prozent im Negativbereich schwankten (Abbildung 3). Im Durchschnitt der Jahre 2000 – 2022 hatte Deutschland ein Weltmeister-Plus von 5,2 Prozent, vor China mit 3,3 Prozent, Japan mit 0,1 Prozent und den USA mit -3,7 Prozent. Deutschland ist also doch Weltmeister, jedenfalls unter den vier großen Exportnationen, beim Handelsbilanzüberschuss im Verhältnis zum BIP im Trenddurchschnitt.

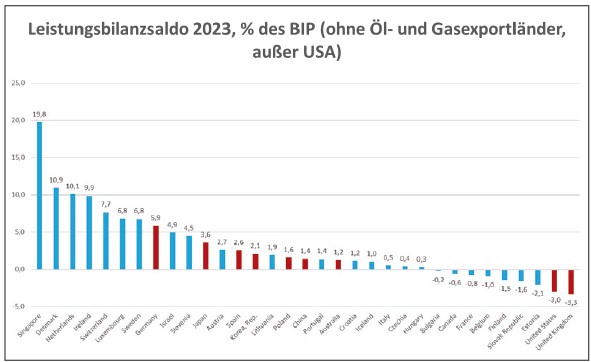

Schließlich blicken wir noch auf den Leistungsbilanzsaldo Deutschlands im internationalen Vergleich für das Jahr 2023. Dabei werden OPEC-Länder sowie große Gasexporteure mit Ausnahme der USA ausgeklammert. Die Leistungsbilanz umfasst neben der Handelsbilanz auch zwei weitere Bilanzen: den Saldo aus Erwerbs- und Vermögenseinkommen (SEV) sowie den Saldo unentgeltlicher Leistungen (Transfers ohne Gegenleistung). Der SEV enthält vor allem Nettozuflüsse von Gewinnen, Dividenden und Zinsen aus Aktiva im Ausland. Klammert man kleinere Länder, insbesondere solche mit Finanzzentren, aus, wie etwa Singapur oder Luxemburg, dann ist Deutschland das Land mit dem höchsten Leistungsbilanzüberschuss, nämlich 5,9 Prozent im Jahr 2023 (Abbildung 4).

Abbildung 3

Quelle: Weltbank, World Development Indicators

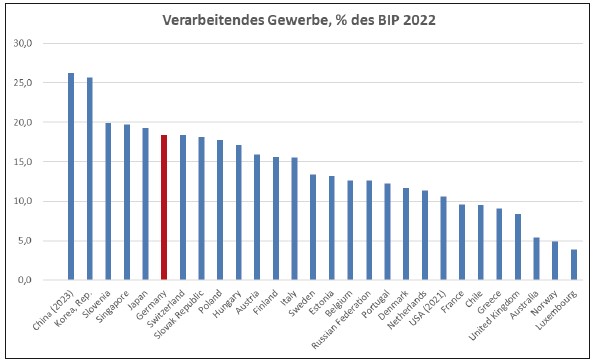

Deutschland ist zwar eines der großen Industrieländer – gemessen am mengenmäßigen Volumen der Industrieproduktion – auf unserem Planeten, aber mit etwa 19 Prozent Anteil (Daten der Weltbank) des verarbeitenden Gewerbes am BIP steht es weit hinter China und ein wenig hinter Japan, aber weit vor den USA und den meisten anderen EU-Ländern. Der Industrieanteil am BIP liegt in der Oberklasse der Länder, die die Weltbank als „middle-income countries“ (unter US$ 14.0005 je Einwohner BIP, größer als 4.506 US$) einstuft , bei 22 Prozent (2023). Das sind drei Prozentpunkte mehr als in Deutschland. Deutschlands Anteil an der globalen Industrieproduktion sinkt im Trend, ein gutes Zeichen für die Entwicklung von Schwellenländern.

Abbildung 4

Quelle: Weltbank, World Development Indicators

Wie man dauerhaft unter seinen Verhältnissen lebt

Ein Handelsbilanzüberschuss bedeutet, dass ein Land mehr Güter und Dienstleistungen produziert als es konsumiert oder investiert. Der daraus entstehende Einkommensüberschuss wird im Ausland gespart, und führt zu Zuflüssen bei SEV, erhöht also den Leistungsbilanzsaldo. Umgekehrt bei den Defizitländern, die die Zuflüsse aus dem Ausland benötigen, um ihre Leistungsbilanzdefizite zu finanzieren. Ein Leistungsbilanzüberschuss bedeutet, dass ein Land Überschüsse bei seiner Finanzkraft hat, wobei private und öffentliche Schulden bzw. Verbindlichkeiten aggregiert sind. Das Land lebt unter seinen Verhältnissen, das Defizitland lebt mit privater und/oder öffentlicher Kreditaufnahme im Ausland. Es gibt mehr aus als es einnimmt.

Aus den kumulierten Kapitalanlagen im Ausland entsteht für das Überschussland eine positive Nettovermögensposition, da es mehr Forderungen ans Ausland als Verbindlichkeiten hat. Deutschland steht auf Rang 2 der Länder mit der höchsten Nettovermögensposition, hinter Japan. Die USA haben hingegen infolge chronischer Leistungsbilanzdefizite die welthöchste Nettoschuldnerposition, in US-Dollar gerechnet (nicht jedoch im Verhältnis zu ihrem BIP).

Der größte Teil des deutschen Exportüberschusses des Jahres 2023, nämlich 58 Prozent, erfolgte gegenüber EU-Partnerländern, 28 Prozent gegenüber den USA. Das bilaterale Handelsbilanzdefizit Deutschlands gegenüber China war etwa so groß wie der Überschuss gegenüber den USA. Folglich erzielte Deutschland 42 Prozent seines Überschusses im Extra- EU-Handel gegenüber dem Rest der Welt außerhalb von USA und China. Deutschland erzielte seit 1964, also seit 60 Jahren, ununterbrochen Handelsbilanzüberschüsse.

Abbildung 5

Anmerkung: 2023 betrug der Anteil Deutschlands 19,0 Prozent, siehe oben.

Quelle: Weltbank, World Development Indicators

Zeigt ein Handels- oder Leistungsbilanzüberschuss eine besondere wirtschaftliche Stärke eines Landes an? Keineswegs, es zeigt nur einen vorwiegend exportgeleiteten Wachstumstyp an, im Gegensatz zu Ländern, die von der Dynamik der Inlandsnachfrage getrieben sind, wie etwa die USA, Großbritannien oder Frankreich. Der Wachstumstrend des Pro-Kopf-BIP im Zeitraum 2000-2023 unterscheidet sich zwischen den vier Ländern nicht sehr stark: USA 1,3 Prozent pro anno, Deutschland 1,0, Frankreich 0,6 und Großbritannien 0,8 Prozent. Der leichte Vorsprung der USA kommt durch die höhere private und öff entliche Nachfrage, kreditgetrieben, und die Dominanz der Digitalkonzerne. Die schwächere Inlandsnachfragedynamik der Überschussländer bremst das Wachstum. Nur wenige Länder der Welt haben ein exportgetriebenes Wachstum wie Deutschland, von kleinen Ländern wie Singapur oder Luxemburg und Irland abgesehen – ansonsten sind es vor allem die OPEC-Länder, die notorisch unterindustrialisiert und zugleich exportgetrieben sind.

Falscher Wachstumstyp?

Hat Deutschland also den „falschen“ Wachstumstyp aufgrund der historisch verfestigten Export- und Industriestärke? Anders gesagt, verpasst Deutschland den Trend zur Dienstleistungsgesellschaft?

Bislang jedenfalls hat sich Deutschland im langen Trend nicht schlechter, oft eher besser als andere Länder entwickelt – isoliert betrachtet. Durch unseren Typ des Sozialstaates ist die Lebensqualität der Deutschen wesentlich besser als die der US-Amerikaner, trotz deren um ca. 20 Prozent höheres Niveau des BIP je Einwohner, nicht zuletzt infolge deren viel längerer Jahresarbeitszeit je Beschäftigten.² Aber Wachstum und Lebensqualität sind zwei verschiedene Dinge.

Exportgetriebenes Wachstum geht zu Lasten der Nachbarn, die makroökonomische Defizite im Handel und bei privater und öffentlicher Verschuldung hinnehmen müssen. Der deutsche Wachstumstyp ist nicht europaverträglich, insbesondere in der Eurozone.

Wichtiger sind die folgenden inländischen Probleme, die aus der „Exportbesessenheit“ resultieren:

- Der Spielraum für nationale Fiskalpolitik ist geringer, siehe Schuldenbremse. Manche sehen die Schuldenbremse als Garant der Währungsqualität des Euro (und früher der DM), also als Voraussetzung für die Triple- A-Bewertung durch die Rating-Agenturen. Nur zehn Länder genießen diese Auszeichnung, die wesentlich, aber nicht allein vom Leistungsbilanzsaldo abhängt.

- Auch das Reallohnwachstum wird gebremst, weil es in der Wahrnehmung des Exportsektors die „internationale Wettbewerbsfähigkeit“ gefährden könnte. Solange dort die Arbeitsproduktivität schneller als im Durchschnitt wächst, dürfen zwar die Löhne dort schneller als woanders steigen, aber die Löhne im „Binnenmarktsektor“ hinken systematisch hinterher. Vergleiche IG-Metall- Löhne und ver.di-Löhne und Gehälter.

- Das export- und industriegeleitete Wachstumsmuster gerät immer stärker unter Druck durch den Wettbewerb mit den Schwellenländern, vor allem mit China. Es steht immer in einer Verteidigungsposition, weil es vergangenheitsorientiert ist.

- Deutschland und die EU haben den Übergang in einen zentralen Teil des Dienstleistungssektors, den Digitalsektor, so verzögert und so unzureichend realisiert, dass sie von den USA und anderen Ländern stark abhängig geworden sind. Eine solche „Industrie“ hätte wohl nur europäisch aufgebaut werden können. Jetzt hinkt Europa weit abgeschlagen hinterher.

- Deutschland ist von der Dynamik seiner Exportsektoren zu sehr abhängig geworden. Wenn die Autoindustrie schwere Managementfehler macht und/oder von exogenen widrigen Umständen behindert wird, richtet dies volkswirtschaftliche Schäden an, die besonders die Beschäftigten und die Arbeitslosigkeit insgesamt betreffen.

- Klimapolitik mit steigenden Kosten für fossile Energie behindert einen großen Teil der traditionellen Exportindustrien. Überhaupt bedeutet ja der Übergang zu erneuerbarer Energie für Deutschland Importsubstitution: weniger Importe fossiler Energieträger. Das würde den Exportüberschuss noch steigern und den problematischen Wachstumstyp verstärken. Anders gesagt, ein Strukturwandel zur Minderung der Industrielastigkeit ist unvermeidbar.

Der Exportüberschuss und das demografische Problem

Ein großes und verkanntes Problem des deutschen Export-Mantras betrifft die strukturelle Arbeitskräfteknappheit im Zuge des demografischen Wandels. Es sind ja zwei Seiten des gleichen Problems. Dem Handelsbilanzüberschuss von etwa 5 Prozent des BIP könnten, grob geschätzt, 5 Prozent des Arbeitskräftepotenzials entsprechen (also über 2 Millionen), das im Exportsektor (direkt oder indirekt) gebunden ist und nicht gebunden wäre, hätten wir eine ausgeglichene Handelsbilanz. Ein Abschmelzen der Überschüsse und eine Stärkung der Binnennachfrage für mehr Inlandsproduktion würde zwar das BIP nicht steigern, jedoch umstrukturieren. Der große Beschäftigungsanteil, der am Exportsektor hängt, wäre nur dann arbeitspolitisch unproblematisch, wenn wir hohe Produktivitätszuwächse hätten, die Arbeitskräfte für den Dienstleistungssektor freisetzen könnten. Danach sieht es aber in allen hochentwickelten OECD-Ländern nicht aus. Das hat viele Gründe, aber es hat auch mit der Alterung der Gesellschaften zu tun.

Alternativ den Arbeitskräftebedarf durch Nettozuwanderung in der Größenordnung von 400.000+ pro Jahr zu decken, verkennt einen zu wenig bedachten Sachverhalt. Selbst wenn diese Zuwanderung samt Integration gelänge, würde die Arbeitskräfteknappheit nicht oder kaum dezimiert werden. Die Zuwandernden erhöhen das Produktionspotenzial, können also mehr BIP produzieren helfen, aber sie erhöhen auch die Inlandsnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen, so wie es früher in Phasen geburtenstarker Jahrgänge war. Wir würden zwar mehr BIP-Wachstum bekommen, aber nicht mehr BIP je Einwohner. Zum Beispiel würden vielleicht mehr Menschen in Kitas oder im Gesundheits- und Bildungswesen eingestellt werden können, aber die Nachfrage nach Kita- Plätzen und Gesundheitsdienstleistungen würde steigen, und wir bräuchten dann auch mehr Wohnungen und mehr Bauarbeiter. Ginge es nur um Fachkräfte in bestimmten Berufen, sähe es anders aus. Die Zuwanderung überwiegend jüngerer Menschen könnte auch die Rentenfinanzierung erleichtern, aber sie löst nicht das generelle Problem der Arbeitskräfteknappheit bei schwacher Produktivitätsdynamik und starker demografischer Alterung.

Autokrise – Deindustrialisierung – Verlust der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit?“

Nun stecken wir schockartig in der Strukturkrise der Autoindustrie. Sektoraler Strukturwandel dauert normalerweise lange, er sollte besser nicht abrupt als schockartiger Bruch kommen. Arbeitslose aus dem Exportsektor können nicht zu Ärzten oder Erzieherinnen umgeschult werden. Daher müssen Arbeitsplätze in der Autoindustrie ebenso wie woanders verteidigt werden, so gut es geht. Aber auf lange Sicht kann man nicht beides gleichzeitig haben, eine Industriegesellschaft und eine Dienstleistungsgesellschaft. Die Zukunft gehört letzterer.

Der verspätete Umbau des Fahrzeugbaus hätte eigentlich viel früher in Richtung Elektroautos (nicht nur in der Luxusklasse), mit grünem Strom betrieben, kommen müssen. Dazu gehört eine sorgfältig vom Staat begleitete und geförderte Strukturpolitik. Industriepolitik ist in derart strategisch wichtigen Sektoren notwendig und wurde versäumt. Es ist nicht nur ein Versagen des Managements der Industrie. Es ist auch ein ordnungspolitisches Versagen, denn Industriepolitik gilt als „un-marktwirtschaftlich“.

Eine große Deindustrialisierungsgefahr, die uns die wirtschaftliche Basis der Volkswirtschaft zerschlägt und zu Handelsbilanzdefiziten führt, ist jedoch derzeit nicht in Sicht. Trotzdem wird das Mantra desavouiert, der Mythos des „Exportweltmeisters“ weicht der Realität. Das Leitbild sollte sich ändern. Wolfgang Münchaus Buch „Kaput. The end of the German miracle“, gerade in englischer Sprache bei Swift Press erschienen, liegt völlig daneben und bedient wohlfeile Vorurteile der Yellow Press. Ein deutsches „Wirtschaftswunder“ gibt es schon seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr.

Von einem „Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit“ kann auch dann nicht die Rede sein, wenn einige wichtige Branchen konjunkturell und strukturell kriseln. Der Begriff der „internationalen Wettbewerbsfähigkeit“ ist fragwürdig und kann fast beliebig definiert werden. Bei der preislichen Wettbewerbsfähigkeit darf ein Land mit dem höchsten Handels- und Leistungsbilanzüberschuss nicht jammern. Es wäre geradezu absurd. Zu hohe Lohnstückkosten über alle Branchen hinweg sind nicht das Problem. Die Renditen der Unternehmen sind auslastungsbedingt, also rezessionsbedingt gesunken, in einigen Branchen jedoch inflationsbedingt gestiegen. Die nominellen Steuersätze für Unternehmensgewinne sind im internationalen Vergleich hoch, aber nicht die effektiven Steuersätze. Deutschland liegt da im Mittelfeld. Bürokratieprobleme gab es immer schon, die Klagen darüber sind lauter geworden. Aber dies sind keine fundamentalen Probleme. Fundamental ist aber eine schwächere technologische Wettbewerbsfähigkeit, siehe Autoindustrie, die zu langsame energetische Umstellung, die unzulängliche Digitalisierung und der Rückstand gegenüber den US-Internet- Konzernen. All das hat mit einem Rückstand der Industrie- und Technologiepolitik gegenüber den USA und teilweise gegenüber China zu tun.

Geopolitische Erschütterungen führen allerdings zu großer Unsicherheit. Käme es zu einem massiven Rückbau der wirtschaftlichen Globalisierung, stünde nicht nur für unser Land viel mehr auf dem Spiel.

¹ Industrie heißt in der Statistik „Verarbeitendes Gewerbe“. Die von Destatis und Eurostat sowie von der Weltbank gelieferten Daten unterscheiden sich leicht (siehe weiter unten). Bruttowertschöpfung ist nicht vollkommen identisch mit dem Bruttoinlandsprodukt (BIP), und auch die Definition von „Beschäftigung“ kann leicht differieren. Bei der Umrechnung der Bruttowertschöpfung in US-Dollar kann es auch wechselkursbedingte Unterschiede geben.

² Vgl. Jan Priewe: Arbeits- und Lebensbedingungen in Deutschland und den USA im Vergleich. Wirtschaftsdienst, Wirtschaftsdienst Heft 6 (2024), S. 407-412.