Heft262 – 01/2025

Quo vadis, Deutschland?

#analyse #spw

Foto: © priat

Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.

VON Arne Heise

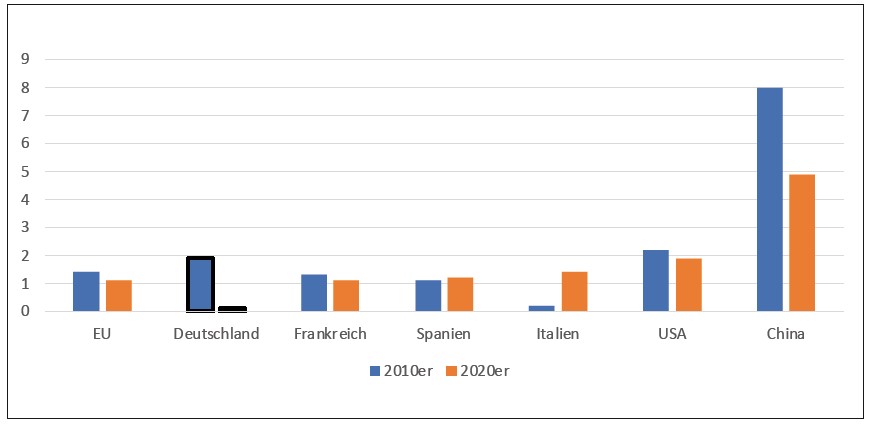

Trägt das deutsche Kapitalismusmodell noch? Die gegenwärtige, bereits einige Jahre anhaltende Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft (vgl. Abb. 1) lässt insbesondere internationale ökonomische Kommentatoren vom ‘Spectator’ über den ‘Guardian‘ bis zum ‘Economist‘ und den Berichterstattern von ‘Bloomberg‘ vom ‚sick man of Europe‘ – dem kranken Mann Europas – sprechen.

Deutschland – der kranke Mann Europas?

Allein die Tatsache, dass Deutschland diese Etikette regelmäßig angehängt wird, lässt vermuten, dass hier häufig nicht hinreichend zwischen konjunkturellen und strukturellen Entwicklungen unterschieden wird. Gleichwohl könnte es ja diesmal wirklich anders sein – und deuten nicht insbesondere die Schwächen in Schlüsselsektoren (z.B. in der Automobil-, Chemie- und Maschinenbaubranche) genau auf diese neue Qualität hin, die grundlegende Schwächen des Wirtschaftsstandortes Deutschland vermuten lässt? Dies ist zumindest die Interpretation des ordnungspolitischen Teils der deutschen Ökonomenzunft, der sich um den ‚Kronberger Kreis‘ scharrt und Stichwortgeber jenes Teils der früheren Ampelkoalition ist, der mit seinem Positionspapier zur Änderung der Wirtschaftspolitik in Deutschland die Regierung hat scheitern lassen: der FDP. In einem Beitrag mit dem bezeichnenden Titel ‘Staatseingriffe sind Teil des Problems, nicht der Lösung‘¹ werden die strukturellen Angebotsprobleme der deutschen Wirtschaft schnell benannt: Überregulierung insbesondere in den Bereichen Energie und Wohnen, Übersubventionierung, Fehlallokationen bei den Staatsausgaben und verschleppte Digitalisierung von Wirtschaft und Verwaltung. Entsprechend sind die Remeduren ebenfalls simple: Mehr Markt – z.B. durch Vertrauen auf Preismechanismen in Wohnungs- und Energiemärkten -, weniger bzw. einen anderen Staat – z.B. durch Abbau von Regulierungen und die Umwidmung von Sozialausgaben hin zu öffentlichen Investitionen.

Abbildung 1: Wachstumsentwicklungen in der Eurozone (2009 – 2024); jahresdurchschnittliche

Wachstumsrate des BIP

Anmerkungen: 2010er Jahre: 4. Quartal 2009 – 4. Quartal 2019; 2020er Jahre: 4. Quartal 2019 – 2. Quartal 2024 Quelle: Victor Balfour, The Sick Man of Europe, Rothschild & Co. Insights (The sick man of Europe |Rothschild & Co) und Statis

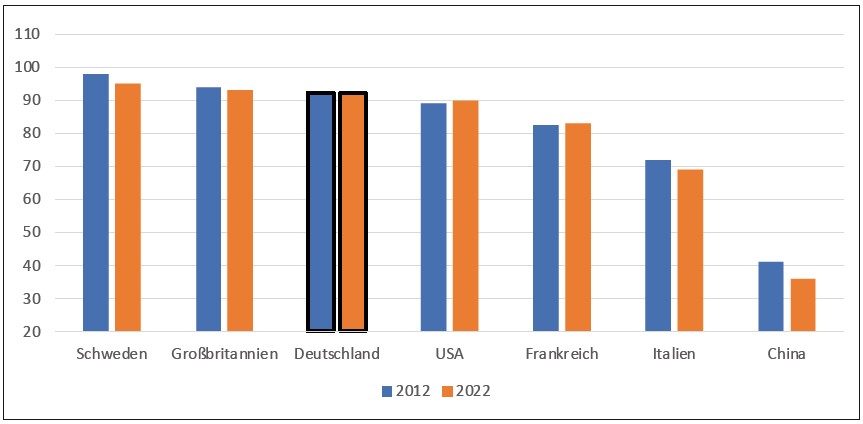

Abbildung 2: Regulierungsqualität nach dem Wordwide Governance Indicator der Weltbank

Anmerkungen: Worldwide Governance Indicator der Weltbank misst die wahrgenommene Fähigkeit von

Regierungen, gute Regulierungen und Politiken zu formulieren und umzusetzen, die die Entwicklung des

privaten Sektors fördern; 0 = niedrigste Regulierungsqualität, 100 = höchste Regulierungsqualität

Quelle: Borger et al. (2024: 12)

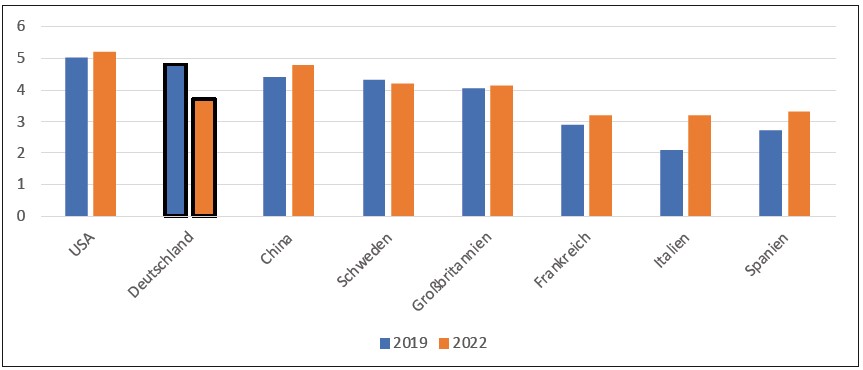

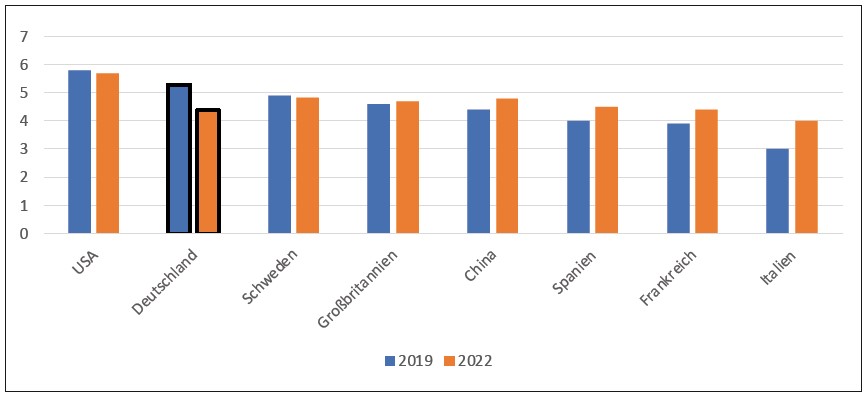

Man könnte es sich nun leicht machen und auf wissenschaftlich fundiertere Studien von Institutionen wie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verweisen², die sicher nicht im Verdacht stehen, besonders kritisch zu sein und andere als standortökonomische Grundlagen zu verwenden und gleichwohl zu ganz anderen Ergebnissen kommen: Zwar wird hier ein leichtes Zurückfallen in der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland bestätigt, doch liegt dies nicht an den üblichen Verdächtigen wie einer allgemeinen Überregulierung (vgl. Abb. 2 und 3)³ , mangelnder Infrastruktur, eingeschränkten Finanzierungsmöglichkeiten (vgl. Abb. 4) vor allem von in Deutschland strukturbestimmenden Klein- und Mittelunternehmen (KMU) oder einer Innovationsschwäche, sondern an abnehmender preislicher Wettbewerbsfähigkeit und zunehmendem öffentlichem Investitionsstau.

Deutscher Kapitalismus im Wandel

Die leichte Verschlechterung bei einigen der genannten Indikatoren seit der Corona-Pandemie kann allein deshalb kaum als Erklärung eines angebotsseitigen Requiems auf den deutschen Kapitalismus herhalten, weil die Absolutwerte – insbesondere im europäischen und internationalen Vergleich – viel zu gut sind.

Was aber kennzeichnet eigentlich den deutschen Kapitalismus, der so häufig als ‚soziale Marktwirtschaft‘ bezeichnet wird: Gemeinhin wird deren institutioneller Rahmen dem Modell einer ‚koordinierte Wirtschaft‘ zugerechnet, in dem sozialpolitische und korporatistische Einbettungen von Arbeits- und Gütermärkten kombiniert mit einer bankenorientierten Finanzierung überwiegend klein und mittelständisch organisierter Industrieproduktion und einer stabilitätspolitischen Steuerungsbereitschaft eine hochproduktive, hochspezialisierte, auf inkrementale Innovation setzende Volkswirtschaft geschaffen hat, die nicht nur ihre Globalisierungschancen nutzte, sondern gleichzeitig bei vergleichsweise hohem Beschäftigungsstand eine geringere Einkommensungleichheit realisieren konnte als viele Ökonomien, die dem angelsächsischen Modell der ‚liberalen Volkswirtschaften‘ zugerechnet werden.

Abbildung 3: Bürokratiekosten nach dem Burden-of-Government-Indikator der Weltbank

Anmerkungen: Der Regulatory-Burden-Index misst wie belastend es für Unternehmen im jeweiligen Land ist, den Anforderungen der öffentlichen Verwaltung nachzukommen, wie z. B. Genehmigungen, Anweisungen und Berichtspflichten; 0 = sehr belastend, 7 = überhaupt nicht belastend Quelle: World Bank Group, Properity data360 (https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/ WEF+TTDI+EOSQ048)

Abbildung 4: Finanzmarktzugang für KMU, SME Access-to-finance-Indikator der Weltbank

Anmerkungen: Der SME Access-to-finance-Indikator misst, inwieweit KMU über den Finanzsektor auf die für ihre Geschäftstätigkeit benötigten Finanzmittel zugreifen können; 0 = gar nicht, 7 = in vollem Umfang Quelle: World Bank Group, Properity data360 (https://prosperitydata360.worldbank.org/en/indicator/ WEF+TTDI+EOSQ425)

Bei genauerer Betrachtung wird man feststellen müssen, das nationale Reformanstrengungen – z.B. die Hartz-Reformen – und europäische Harmonisierungen – z.B. bei der Geld- und Fiskalpolitik – längst zu einer institutionellen Konvergenz der Modelle und der sozioökonomischen Ergebnisse geführt hat: Die Bedeutung der Finanzmärkte für die private und öffentliche Investitionsfinanzierung hat auch in Deutschland zugenommen, eine keynesianisch inspirierte Finanzpolitik ist längst fiskalischer Austerität im Rahmen von Europäischem Stabilitäts- und Wachstumspakt (ESWP) und deutscher Schuldenbremse gewichen, die Einführung eines Mindestlohns musste der tarifpolitischen Entbettung insbesondere geringqualifizierter und geringentlohnter Tätigkeiten entgegenwirken, konnte aber eine drastische Zunahme der Einkommensungleichheit seit Beginn der 2000er Jahre nicht wettmachen.

Wenn Deutschland dennoch in den Jahren bis zur Corona-Krise eine im internationalen Vergleich relativ gute wirtschaftliche Entwicklung erlebte (vgl. Abb. 1), die die KfW von einem ‚goldenen Jahrzehnt‘ schwärmen lässt, ist dies in erster Linie auf jenen Teil des ‚Modells Deutschland‘ zurückzuführen, der seit jeher ebenfalls charakteristischer Bestandteil des spezifischen deutschen Kapitalismus war: der häufig als ‚deutscher Merkantilismus‘ bezeichnete außenwirtschaftliche Erfolg, der sich in massiven Leistungsbilanzüberschüssen vornehmlich gegenüber den USA und den Mitgliedsländern der EU und der Eurozone manifestierte und nicht erst seit Donald Trumps erster Präsidentschaft in den Fokus internationaler Kritik geraten ist. Denn einerseits muss einem deutschen Außenhandelsüberschuss zwangsläufig ein Defizit an anderer Stelle im internationalen Handel gegenüberstehen, andererseits ist dieser Überschuss nicht nur das Ergebnis guter Arbeit deutscher Unternehmer und Arbeitnehmer, sondern war auch einer zu Zeiten der D-Mark systematischen Unterbewertung der eigenen Währung als regionaler Hegemonialwährung im ehemaligen Europäischen Währungssystem (EWS) geschuldet. Mit der Einführung des Euros hat eine anhaltende unterdurchschnittliche Lohnstückkostenentwicklung in Deutschland etwa bis zur Weltfinanzkrise diesen Wettbewerbsvorteil abgesichert. Dessen Gegenstück ist allerdings eine Schwächung der Binnennachfrage (vgl. Abb. 5), die nur in der unmittelbaren Phase nach der Weltfinanzkrise leicht über dem EU- und dauerhaft unter US-Niveau lag und nicht erst seit der Corona-Krise und dem Ukraine- Krieg nach 2019 von einer Schwäche der öffentlichen Investitionsnachfrage (vgl. Abb. 6) begleitet wird, die als Netto-Größe kaum noch 0,5 % des BIP erreicht und in manchem Jahr gar negativ wurde.

Die Konzentration auf die Erfolge der deutschen Exportwirtschaft hatte allerdings zur Folge, dass der Industriebesatz, also der Anteil industrieller Beschäftigung und Wertschöpfung in Deutschland deutlich höher verblieb als in vergleichbar entwickelten Volkswirtschaften (vgl. Tab. 1) – oder anders: die Transformation in Richtung Dienstleistungswirtschaft wurde retardiert. Aus diesem Grunde trifft die Energiepreiskrise, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Anfang 2022 auslöste, die deutsche Volkswirtschaft härter als die meisten anderen hochentwickelten Volkswirtschaften – wenn dann noch eine besondere außenwirtschaftliche Verflechtung mit Ländern hinzukommt, die ihrerseits eine (relative) Wachstumsschwäche durchmachen (wie China und die EU; vgl. Abb. 1), dann wird die gegenwärtige wirtschaftliche Schwächephase als nachholende De-Industrialisierung verständlich – und vor dem Hintergrund ökologischer Transformationsnotwendigkeiten eine Strategie der Re-Industrialisierung auch kaum begründbar.

Tabelle 1: Beitrag des Verarbeitenden Gewerbes zum BIP, in %

|

Land |

Anteil |

|---|---|

|

Deutschland |

19 |

|

USA |

11 |

|

Frankreich |

9,5 |

|

Großbritannien |

8,5 |

Quelle: Weltbank, World Development Indicators

¹ Lars P. Feld et al.; Staatseingriffe sind Teil des Problems, nicht der Lösung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17.12.2024

² Klaus Borger et al.; Germany’s competitiveness – from ‘sick man of Europe’ to superstar and back: Where does the economy stand? KfW Research Focus on Economics No. 461, Frankfurt 2024. Die Autoren der KfW verweisen übrigens zurecht darauf, dass etwa die Hälfte der deutschen Erwerbstätigen weiblich ist und somit die Metapher vom ‚kranken Mann Europas‘ etwas aus der Zeit gefallen ist!

³ Das Statistische Bundesamt versucht, die kostenmäßigen Belastungen der Regulierung messbar zu machen, indem ein Belastungs- (BLI) und ein Bürokratiekostenindex (BKI) gebildet wird – auch diese zeigen rückläufige Tendenz: der BLI sinkt von einem Indexstand von 124 im Jahr 2006 auf 97 in 2024 und der BKI von 100 in 20212 auf 97 in 2024); Bürokratiekostenindex – Statistisches Bundesamt.