Heft262 – 01/2025

Mythos der Mitte – zwischen diskursiver Hegemonie und politischer Normalität

#analyse #spw

Foto: © Privat

Lorans El Sabee forscht und lehrt Politische Theorie an der Universität München. Er ist Mitglied im Bundesvorstand der DL21.

Lorans El Sabee

Ein Blick auf die jüngsten Debatten im Deutschen Bundestag – etwa den CDU/CSU- Entschließungsantrag vom 29. Januar 2025 und das „Zustrombegrenzungsgesetz“ – offenbart eine neue Dynamik: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde im Bundestag gemeinsame Sache mit einer in Teilen nachweislich rechtsextremistischen Partei gemacht. Beim Entschließungsantrag wurde sogar eine Mehrheit erzielt. Während in den Reihen der AfD Jubel ausbricht, kommentiert der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Dr. Rolf Mützenich: „Die Union ist aus der politischen Mitte dieses Hauses ausgebrochen.“ Immer wieder steht der Begriff der „Mitte“ im Fokus – ein Etikett, das in seiner Allgegenwart beständig von verschiedenen Kräften beansprucht wird. Und so drängt sich die Frage auf, was dahintersteht. Gehen wir dieser „Mitte“ auf den Grund. Denn folgt man der poststrukturalistischen Annahme, dass Konzepte nicht statisch existieren, sondern erst durch soziale Interaktion geformt, verhandelt und mit normativer Bedeutung aufgeladen werden, so eröffnet sich ein neuer Blick auf die politische Mitte: Sie wäre damit nicht eine neutrale Beschreibung, sondern ein umkämpfter Schauplatz politischer Aushandlungsprozesse.

Die Mitte als politische Tugend

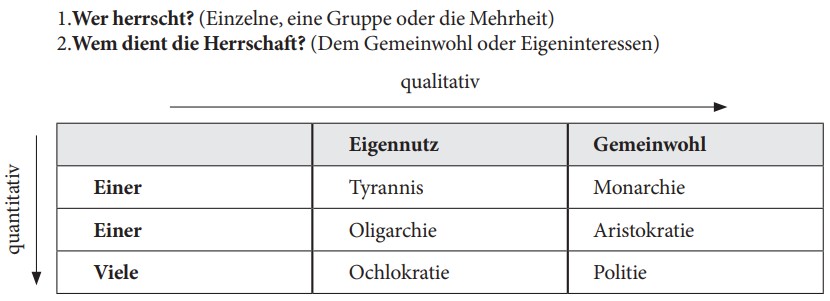

Die normative Dimension der Mitte lässt sich bis in die Antike zurückverfolgen. Im antiken Griechenland galt sophrosýne (σωφροσύνη) – oft mit Besonnenheit oder Mäßigung übersetzt – als eine zentrale Tugend. Sokrates verstand darunter Selbstbeherrschung, das Zügeln impulsiver Handlungen und eine vernunftgeleitete Ordnung der Seele, in der die Vernunft über die Begierden und Emotionen herrscht. Aristoteles wiederum betrachtete die Mesotes (μεσότης – Mitte) als eine zentrale Tugend. Diese liegt für ihn stets zwischen den Extremen von Übermaß und Mangel. Diese Mitte war für ihn nicht nur eine ethische, sondern auch eine politische Kategorie – eine Frage der „guten Verfassung“.1 Denn in seiner Staatslehre klassifizierte Aristoteles Regierungsformen nach zwei Kriterien:

Aristoteles’ Vorzug galt der Politie, einer Mischordnung, die Elemente aus Demokratie und Aristokratie vereint. Und diese politische Mitte bedarf einer sozialen Mitte: Weder die Reichen, deren Überfluss sie in Hybris verleitet, noch die Armen, deren Not zur Revolte drängt, gelten ihm als Garanten stabiler Herrschaft. Das Gleichgewicht des Gemeinwesens sieht er vielmehr in den Händen einer sozialen Mitte – einer Schicht, die weder im Exzess noch im Mangel gefangen ist, sondern durch Maß, Beständigkeit und Ausgleichskraft geprägt ist.

Die „Mitte“ bedeutete im antiken Denken also keine Mittelmäßigkeit, sondern eine normative Tugend: das Gleichgewicht der Gegensätze – eine politische Haltung, getragen von einer sozialen Klasse, die die Ordnung des Gemeinwesens in ihrem innersten Gefüge stabilisiert.2

Die Mitte als eine ideologische Verortung

Mit der Französischen Revolution erfuhr der Begriff der politischen Mitte eine entscheidende Wendung, die unser heutiges Verständnis maßgeblich prägt. In der Nationalversammlung von 1789 saßen die Monarchisten rechts, die Revolutionäre links – eine Ordnung, die die politische Dichotomie von konservativ und progressiv begründete und bis heute nachwirkt. Die Mitte wurde so zunächst als eine Verortung zwischen diesen Lagern verstanden. Aus der deutschen Geschichte erwächst darüber hinaus eine weitere Bedeutungsebene: Die Weimarer Republik, zerrieben zwischen den Extremen, wurde zum Sinnbild politischer Zerrüttung. In der Nachkriegszeit verstand sich daher die Mitte als Garantin demokratischer Stabilität – nicht nur als politische Position, sondern als normative Instanz gegen Extremismus. Doch jenseits dieser Selbstzuordnung auf einem Rechts-links- Schema bleibt die Mitte oft inhaltlich leer. Die bloße Abgrenzung von Extremen ist noch kein politisches Programm, kein ideologischer Fixpunkt. Ihr Bedeutungsgehalt bleibt fluide und das fortwährende Ringen um ihre Deutung ist letztlich ein Kampf um die Definition dessen, was als „normal“ im Sinne einer vernünftigen Mitte zwischen den Ideologien gilt.

Die Mitte als eine soziokulturelle Kategorie

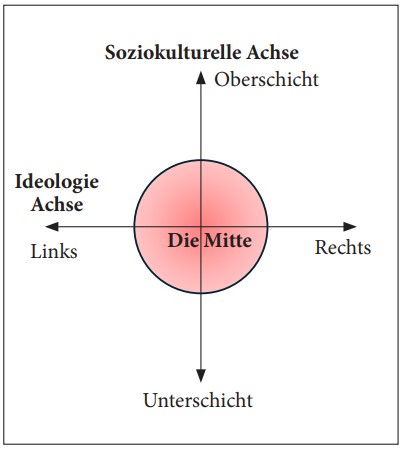

Erweitert man die politische Dimension um eine soziokulturelle Perspektive, wird die Verlockung der Kategorie „Mitte“ greifbarer. Folgt man der Spur des Geldes, ließe sich die gesellschaftliche Mitte mit der sogenannten Mittelschicht identifizieren. In Deutschland ordnen sich über 80 Prozent der Menschen selbst der Mittelschicht zu. Statistisch betrachtet umfasst sie Haushalte, deren verfügbares Einkommen zwischen 75 und 200 Prozent des Medianeinkommens liegt – tatsächlich gehören nur rund 63 Prozent aller Haushalte in diese Kategorie. Ergänzt man nun diesen mathematisch definierten Einkommensbereich durch kulturell habitualisierte Erwartungen an die Mittelschicht – Bildung, Werte, Lebensstil – entsteht ein spezifisches politisches Muster. Die Mitte wäre damit die Schnittmenge zwischen ökonomischer Lage und sozialem Habitus. Der Soziologe Helmut Schelsky schreibt schon 1953 über die „nivellierte Mittelstandsgesellschaft“. Darin sieht er die hergebrachten Klassenstrukturen allmählich verblassen, während sich eine breite, homogene Mittelschicht herausbilde. Gewiss ist diese Annahme zu hinterfragen, doch offenbart sich in ihr zugleich das kollektive Selbstverständnis der deutschen Nachkriegsgesellschaft, die in der vermeintlichen Nivellierung der sozialen Verhältnisse eine Bestätigung ihrer angestrebten Normalität im Post-Nazismus erblickte.

Nun, ob solche idealtypischen Annäherungen an eine Mitte in einer funktional differenzierten Gesellschaft Bestand haben können, lässt sich mit Niklas Luhmanns Systemtheorie eher bezweifeln. Luhmanns Diagnose der modernen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaft zeigt eine Welt, die so komplex geworden ist, dass sie sich nicht mehr als Einheit begreifen kann. Luhmann schreibt: „Sie hat weder eine Spitze, noch eine Mitte; sie hat nirgendwo einen Ort, an dem ihre Einheit zum Ausdruck kommen kann.“3 Die Mitte ist mit Luhmann gedacht also weder eine berechenbare Kategorie noch eine feste Position zwischen zwei Extremen – und erst recht keine Tugend. In einer Gesellschaft, die sich selbst nicht mehr in einer hierarchischen oder holistischen Struktur denkt, zerfällt die Vorstellung einer stabilen, allumfassenden Mitte in funktionale Teilbereiche. Kurz gesagt: Schichten und Schichtzugehörigkeit haben nicht mehr die zentrale Bedeutung wie in vormodernen Gesellschaften. Und was heißt das wiederum? Dass soziale Ordnung heute nicht mehr primär durch Herkunft oder Stand bestimmt wird. Zugehörigkeit zu einer „Mitte“ ist daher weniger eine objektive, stabile Kategorie als eine variable (Selbst)Zuschreibung.

Die Mitte als eine diskursive Macht

Zieht man an dieser Stelle ein erstes Resümee, zeigt sich die „Mitte“ als ein vager, geradezu diffuser Begriff – mehr Chiffre als feststehende Beschreibung. Diese Chiffre dient als rhetorisches Stilmittel, das Selbstverortung erleichtert und mobilisiert, ohne je präzise zu werden. Eine diskursive Mogelpackung – und doch von integrativer Kraft. Sie suggeriert Normalität, einen scheinbar festen Bezugspunkt. Wenn verschiedene Akteure von „der Mitte“ sprechen, kann die Vielfalt der dahinterliegenden Vorstellungen verschleiert werden. Jeder, der von der Mitte spricht, meint etwas anderes – die Mitte ist damit ein Projektionsraum, in dem sich divergierende Deutungen überlagern, ohne sich je zu einer festen Bedeutung zu materialisieren. Mitte ist, was diskursiv als Mitte definiert wird.

Nach dem Thomas-Theorem („Wenn Menschen Situationen als real definieren, sind sie in ihren Konsequenzen real“) entsteht ein Mitte- Effekt: Wer sich ihr zuordnet, wählt, was er für Mitte hält. Dieses Prinzip erklärt das Medianwählermodell von Anthony Downs, dem zufolge Parteien strategisch zur Mitte rücken, um Mehrheiten zu gewinnen – eine Logik, die Wahlslogans wie Kanzler der Mitte (SPD, 2002) prägte und auch 2025 den Wahlkampf dominiert.4 Auch wenn Anthony Downs’ These mit der schwindenden Parteienbindung an Erklärungskraft verliert und Wähler*innen zunehmend Issue-orientiert wählen, bleibt die politische Mitte eine machtvolle Selbstverortung – ein diskursives Zentrum, das trotz inhaltlicher Unschärfe seine integrative Kraft bewahrt.

Extremismus der Mitte?

Was als „Mitte“ gilt, ist also kein neutrales Konzept, sondern Ergebnis diskursiver Aushandlung. Wer die Deutungshoheit darüber gewinnt, formt politische Wahrnehmungen, setzt normative Maßstäbe und bestimmt, was im Diskurs als legitim gilt. Und so wären wir beim „Extremismus der Mitte“, ein auf den ersten Blick paradoxer Begriff. Er geht zurück auf Seymour Martin Lipset, der in seiner Analyse des Aufstiegs der NSDAP feststellte, dass viele Wähler*innen der Mitte nicht bloß Opfer, sondern Träger des Aufstiegs waren. Lipset entwickelte die These, dass ideologische Prädispositionen in der Weimarer Republik entlang sozialer Schichten verlaufen sind: Während die Unterschicht eher zum Kommunismus neigt und die Oberschicht autoritäre Tendenzen aufweist, findet sich der Faschismus in der Mittelschicht – jener sozialen Gruppe, die sich selbst als Mitte der Gesellschaft versteht (ideologisch und sozial).5

Obwohl diese Kategorisierung die gesellschaftliche Realität vereinfacht, bleibt Lipsets zentrale Beobachtung bedeutsam: Die Mitte ist nicht per se ein Garant für Stabilität und Mäßigung. Sie kann selbst zum Träger des Extremen werden – nicht durch ein kohärentes ideologisches Programm, sondern durch die Abgrenzung vom Anderen. Ihr Extremismus kann sich aus der Ablehnung dessen speisen, was als fremd, abweichend oder ordnungswidrig empfunden wird. Dadurch können extreme Positionen, wenn sie als Teil einer hegemonialen Mitte definiert werden, eine unauffällige Normalisierung erfahren – mit weitreichenden politischen Konsequenzen.

Wie weiter mit der Mitte?

Die Narrative über die Mitte sind zentral für das Selbstverständnis der deutschen Gesellschaft. Es ist nicht nur eine vermeintlich ausgewogene Position zwischen politischen Polen, sondern auch Mittel, soziale Gegensätze harmonisierend zu verstehen. Wenn selbst ein Friedrich Merz sich „obere Mittelschicht“ nennt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Mitte nicht nur eine sachliche Kategorie, sondern ein normatives Verständnis ist. In der Vorstellung einer Balance zwischen „rechts“ und „links“ spiegelt sich das Bestreben, auch Differenzen zwischen „oben“ und „unten“ zu glätten. Doch gerade indem sie sich als vernünftige Normalität inszeniert, verdeckt die Mitte ihre eigenen Widersprüche und stabilisiert die gesellschaftlichen Gegensätze, die sie vorgibt, aufzulösen.

Die Mitte integriert und grenzt zugleich aus, was von der Norm abweicht – denn das Extreme bedeutet zunächst nichts anderes als eine Abweichung von der Norm. Integration kann sie leisten, indem sie ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe vermittelt, das eng mit ihrem soziokulturellen Selbstverständnis verknüpft ist. Und gerade dadurch, dass die Begrifflichkeit der Mitte sich so diffus darstellt, kann die Mittelschicht, die sich ihr zuordnet, eine Instanz bilden, in der sie sich selbst als solche Schicht wahrnimmt.

Dennoch: Die Bedeutung des Begriffs „Mitte“ ist nicht greifbar – so glaubt jeder und jede zu wissen, was sie ist, und doch werden stets die eigene Vorstellung von Normalität in sie hineinprojiziert. Dadurch wird die Mitte zu einem politischen Instrument, einem zweischneidigen Schwert: Einerseits bietet sie Schutz vor Extremen und nimmt sich so als Bollwerk der Demokratie wahr. Andererseits kann sie ausgrenzend wirken und einen Keim der Homogenisierung in sich tragen. Denn die Mitte entsteht erst durch kommunikative Zuschreibungen und wird soziokulturell definiert. Sie ist eine subjektive Vorstellung von Normalität, die sich nicht allein auf der Links-Rechts-Achse verorten lässt. Somit kann die fehlende Reflexion über ihre Prägung dazu führen, dass einst als rechts geltende Positionen schleichend in die Mitte wandern.

Zusammenfassend gilt festzuhalten, dass die politische Mitte kein statischer Anker der Vernunft ist, sondern ein dynamisches Konzept mit normativen und strategischen Funktionen. Ihre Wurzeln reichen von der Antike bis zur Neudefinition als Garantin demokratischer Stabilität in der Moderne. Zugleich bleibt sie eine diskursive Chiffre, deren Bedeutung stets neu verhandelt wird. Was wir derzeit erleben, ist genau dies: Es wird von der „Mitte“ gesprochen, obwohl diese sich nach rechts verschoben hat. Die entscheidende Frage angesichts des Aufstiegs rechtsextremer Kräfte wird sein, ob die soziokulturelle Mitte sich dieser verschobenen politischen Mitte anschließt. Spätestens dann normalisieren sich rechte Narrative in der Gesellschaft – und begreifen sich selbst als die neue Mitte. Zurück zum Entschließungsantrag der CDU/CSU-Fraktion: Die Grenzziehung zwischen der sogenannten Mitte und dem politisch Extremen ist ein Trugbild. Wer an der Mitte als gegebene, unverrückbare Konstante festhält, läuft Gefahr, ihre historischen Metamorphosen zu übersehen und damit jener dialektischen Verkehrung Vorschub zu leisten, durch die das vermeintlich Maßvolle ins Exzessive kippt. Die Mitte ist nicht zu bewahren, sondern immer wieder aufs Neue zu dechiffrieren – als ein Konstrukt, das nur in der kritischen Durchdringung seiner eigenen Wandelbarkeit begriffen werden kann.

Vor diesem Hintergrund sei zudem Folgendes angemerkt: Die Mitte entscheidet Wahlen. Ideologisch verorten sich die meisten in ihr, ebenso wie soziokulturell. Deshalb soll zum Ende die zentrale Frage lauten: Welche politische Kraft verfügt über die Macht, was Mitte ist zu definieren? Auf diesen Kompromiss muss sich die Sozialdemokratie einlassen: Vorsicht im Umgang mit der Rhetorik der Mitte – diese aber auch zugleich nicht aus den Augen verlieren. Auch die Sozialdemokratie muss die „Mitte“ als eine Chiffre begreifen – ein Deutungsfeld, in dem Diskurse geformt und hegemoniale Narrative geprägt werden. Die eingangs genannte Zusammenarbeit der Union mit der AfD im Bundestag ist weniger ein historischer Betriebsunfall, sondern vielmehr ein Symptom dafür, wie wandlungsfähig und machtpolitisch umkämpft die Mitte ist. In ihrem Selbstverständnis gilt sie als Bollwerk gegen Extreme, doch kann sie sich selbst radikalisieren, sobald ihre Deutungshoheit in Frage steht oder von neuen Akteuren beansprucht wird. Die Rede von der „Mitte“ ist nichts als der Versuch, inmitten der Gesellschaft einen Ausgleich zu behaupten, der die Konflikte nur notdürftig übertüncht. Gerade indem die „Mitte“ sich als selbstverständlicher Hort des Normalen ausgibt, bewahrt sie das Bestehende und immunisiert es gegen die Zumutungen des Widerspruchs. Doch derselbe Begriff, der fixierend wirkt, kann zugleich bewegend sein.

Auch für die Sozialdemokratie liegt in der Dynamik der „Mitte“ eine doppelte Herausforderung: Einerseits darf sie sich nicht unkritisch in die Rhetorik der Mitte einbetten, um auf Kosten klarer Positionen nach bloßer Mehrheitsfähigkeit zu streben. Andererseits kann sie diese mächtige Chiffre nicht kampflos der politischen Rechten überlassen, wenn extremere Kräfte ihre eigenen Vorstellungen von „Normalität“ als neue Mitte etablieren wollen. Für eine progressive Politik bedeutet dies, die Mitte nicht als starres Bollwerk zu beschwören, sondern sie aktiv durch Inhalte zu füllen, die sozialer Gerechtigkeit, Teilhabe und Demokratie Priorität einräumen. Dazu gehört, die Diskurse um „Normalität“ offensiv zu gestalten: Nicht nur gegen rechtspopulistische Narrative zu intervenieren, sondern auch positive Entwürfe eines inklusiven Gemeinwesens zu entwickeln, das die transformative Kraft sozialdemokratischer Ideen als Bestandteil der Mitte begreift. Nur so kann die Sozialdemokratie die Diskursund Deutungshoheit über das, was als Mitte gilt, mitprägen und gleichzeitig ihrer eigenen historischen Aufgabe gerecht werden.

Das „linke Projekt“ ist ein loses Gefüge – zu unterschiedlich sind die Interessen seines Publikums: Von der Facharbeiterschaft und akademisch- ökologischen Milieus über wohlfahrtsstaatlich inspirierte Reforminitiativen bis hin zu radikal wachstumskritischen Bewegungen spannt sich ein breites Feld. Sein gemeinsamer Nenner zeigt sich weniger in einer einheitlichen Programmatik als vielmehr im Fehlen einer solchen: Statt einer geschlossenen Front bleibt ein disparates Ensemble. Und doch könnte gerade die „Mitte“ als diskursive Klammer fungieren – vorausgesetzt, sie verharrt nicht in bürgerlicher Selbstbespiegelung, sondern versteht sich als integrativer Horizont, in dem existenzsichernde Arbeit, eine solidarische Gesellschaft und verlässliche Daseinsvorsorge als selbstverständliche, vernünftige Normalität gelten; vorausgesetzt man schafft es, den Begriff der „Mitte“ umzudeuten und ihn mit deutlichen Inhalten aufzuladen.

¹ Vgl. Henning Ottmann: Geschichte des politischen Denkens. Bd. 1: Die Griechen, Tbd. 1: Von Homer bis Sokrates, Stuttgart: J. B. Metzler 2001; ders.: Tbd. 2: Von Platon bis zum Hellenismus, Stuttgart: J. B. Metzler 2001.

² Herfried Münkler: „Die Entstehung der Mitte – ein Paradigma in Politik und Gesellschaft“. In: N. M. Schöneck und S. Ritter (Hrsg.): Die Mitte als Kampfzone. Neuorientierungen und Abgrenzungspraktiken der Mittelschicht. 2018, S. 29–38.

³ Niklas Luhmann: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der Mensch, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1995, S. 138.

⁴ Vgl. Anthony Downs: „An Economic Theory of Political Action in a Democracy“. In: The Journal of Political Economy, Jg. 65, Nr. 2, 1957, S. 135-150. Außerdem ders.: Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen: Mohr, 1968.

⁵ Siehe Seymour Martin Lipset: The Political Man. The Social Bases of Politics, 1959. Außerdem ders.: „Der ‚Faschismus‘, die Linke, die Rechte und die Mitte“. In: Ernst Nolte (Hrsg.): Theorien über den Faschismus, 1987, S. 449–491.