Heft261 – 04/2024

Hat Europa ein Problem mit der Wettbewerbsfähigkeit?

#analyse #spw

Foto: © privat

Dr. Arne Heise ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg.

VON Arne Heise

Deutschlands Wirtschaft stagniert, die EU zeigt ebenfalls nur wenig Wachstumsdynamik. Was sich als frohe Botschaft der Nachhaltigkeitsökonomik anhören könnte, die das Post-Wachstumszeitalter als einzige Chance zur Eindämmung der Klimakrise propagiert, wird in der (wirtschafts-)politischen Berichterstattung doch eher als Problem diskutiert – und dies wohl zurecht, denn das gegenwärtige Null-Wachstum, dass tatsächlich mit einer Reduktion der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen einhergeht, ist nicht etwa das Ergebnis einer gezielten wirtschaftspolitischen Strategie, sondern mutmaßlich das Resultat nachlassender Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und der EU.

Verliert die EU an Wettbewerbsfähigkeit?

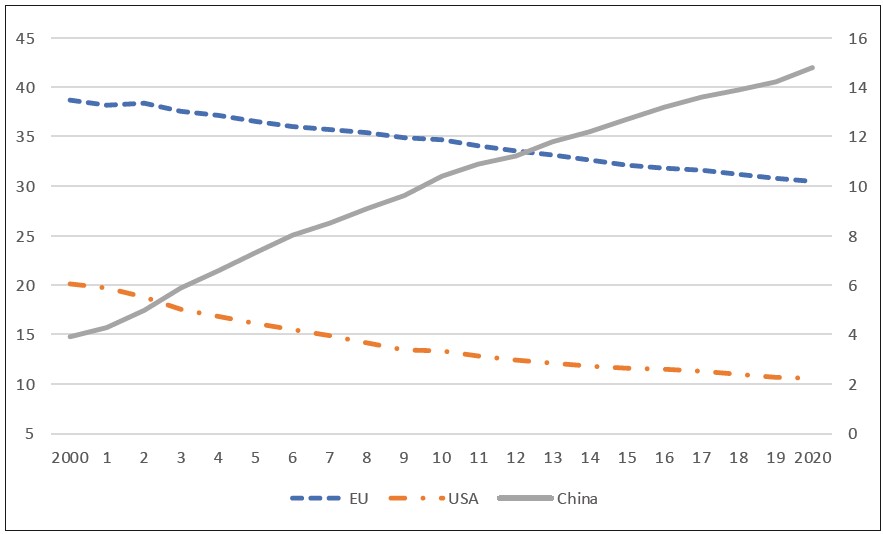

Dies zumindest lässt die Entwicklung des Anteils der EU am Welthandel ebenso vermuten wie die langfristige Wachstumsentwicklung im Triadenvergleich: Abbildung 1 zeigt, dass über die letzten beiden Dekaden hinweg der Anteil der EU am Welthandel von fast 40 Prozent auf knapp über 30 Prozent gesunken ist. Dies ging einher mit einer Verdreifachung des Welthandelsanteils Chinas bei gleichzeitiger Halbierung des Anteils der USA.

Und Tabelle 1 offenbart die Wachstumsschwäche der EU: Stieg das BIP in der EU zwischen 2000 und 2020 nur um 1,4 Prozent pro Jahr, so wuchs es in den USA immerhin um 2,0 Prozent und in China gar um 8,3 Prozent jährlich.

Natürlich sind hier Qualifizierungen angebracht: Einerseits kann der exportorientierte industrielle Nachholprozess Chinas nicht ohne Verlust anderer Länder an Weltmarktanteilen bewerkstelligt werden – der Verlust an Anteilen an einem größer werdenden Markt muss also keineswegs als Schwäche angesehen werden. Und das geringe(re) BIP-Wachstum der EU muss auch vor dem Hintergrund eines rückläufigen Erwerbspersonenpotentials in der EU relativiert werden. Vor allem aber hat der US-amerikanische Nobelpreisträger Paul Krugman schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit auf Länder bzw. Ländergruppen wie der EU zumindest nicht in gleicher Weise und Konnotation anzuwenden ist wie für Unternehmen: Volkswirtschaften können – anders als Unternehmen – nicht pleitegehen und vom Markt verschwinden. Volkswirtschaften können die Rahmenbedingungen, unter denen wirtschaftliche Akteure, die auf ihrem Territorium tätig sind, (mit)bestimmen, Unternehmen in der Regel nicht. So müssen Unternehmen beispielsweise den Wechselkurs, der über die preisliche Wettbewerbsfähigkeit im globalen Weltmarkt entscheidet, hinnehmen, während Volkswirtschaften ihn – zumindest temporär – manipulieren können (was China intensiv nutzt) und Wechselkurse gleichen zumindest langfristig nominelle Preisdifferenzen aus. Statt also von Wettbewerbsfähigkeit ganzer Volkswirtschaften zu sprechen, wäre es angemessener, deren relative Leistungsfähigkeit zu thematisieren.

Abbildung 1: Anteile am Welthandel, 2000 – 2020, in Prozent

Anmerkung: linke Skala: EU und USA; rechte Skala: China

Quelle: WTO; erstellt mit ChatGPT

Tabelle 1: Entwicklung des BIP, 2002 – 2003

| Land/Wirtschaftsraum | Durchschnittliche Jahreswachstumsrate |

|---|---|

| EU | 1,4 |

| USA | 2,0 |

| China | 8,3 |

Quelle: OECD

Der ‚Draghi-Report‘

Unbeschadet dieser Überlegungen hat die EU-Kommission im Herbst einen unter der Federführung des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten und früheren EZB-Chefs Mario Draghi erstellten Report ‚Zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU‘ veröffentlicht, der vor den beschriebenen Entwicklungen Chancen und Risiken der Wirtschaftsentwicklung in der EU im globalen Umfeld beschreibt.

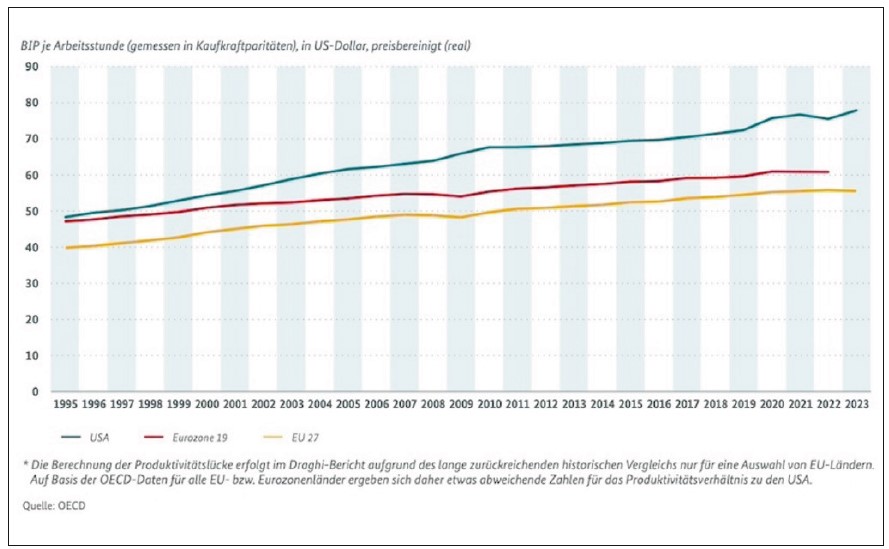

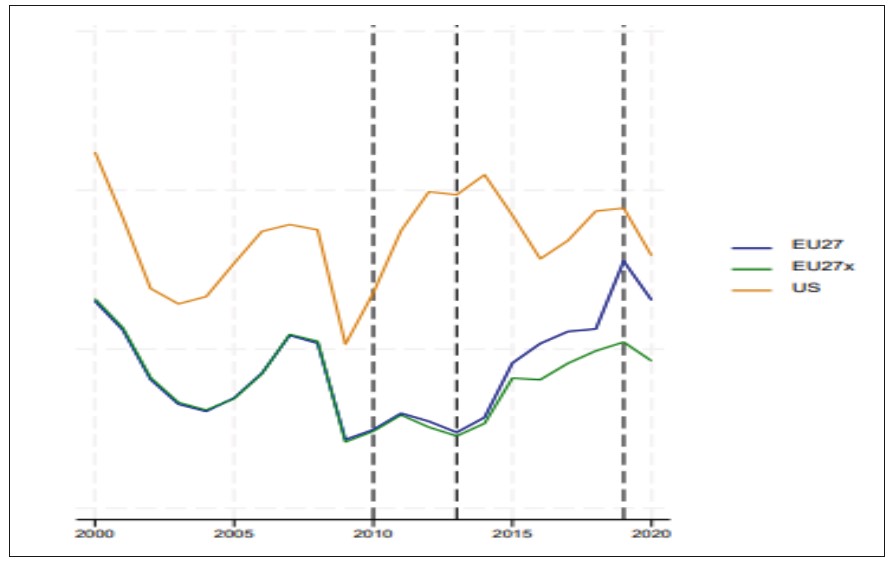

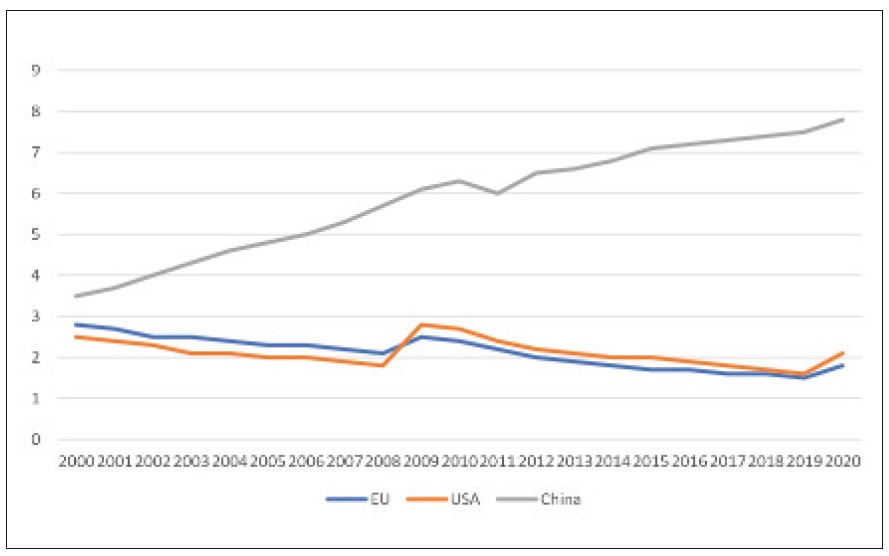

Die relative Leistungsfähigkeit der EU (und Deutschlands), so beschreibt es der DraghiReport, hängt wesentlich davon ab, inventions- und innovationsfähig zu bleiben. Es muss also darum gehen, nicht nur neue Produkte und Produktionsverfahren und -technologien zu entwickeln, sondern diese gegen die aggressive Industriepolitik insbesondere Chinas auch marktfähig zu machen und – anders als im Fall z.B. der Solarenergie – auch zu halten. Hier sieht der Draghi-Report die EU in verschiedenen Sektoren – insbesondere auch ‚sauberen‘ Sektoren wie der Windkraft, die für eine Nachhaltigkeitstransformation bedeutungsvoll sind – grundsätzlich gut aufgestellt, bemängelt aber auch eine sich bereits über längere Zeit auftuende Innovationslücke, die sich in relativ rückläufiger Arbeitsproduktivität (vgl. Abb. 2) gegenüber den USA zeigt. Als Gründe für diese Entwicklung wird gleichermaßen die relativ schwache produktive Investitionstätigkeit der Unternehmen (vgl. Abb. 3) und der öffentlichen Hand (Abb. 4) gesehen, die sich insbesondere im Vergleich zu China, aber auch gegenüber den USA zeigt. Investitionen sind Voraussetzung für Innovationen und hier zeigen sich Schwächen insbesondere in Informations- und Kommunikationstechnologien und hier wiederum besonders bei Investitionen in Forschung und Entwicklung – wofür u.a. der in der EU immer noch weniger entwickelte Markt für Wagniskapital verantwortlich gemacht wird.

Abbildung 2:Arbeitsproduktivität in der EU und USA

Abbildung 3: Entwicklung der Bruttoanlageinvestitionen (ohne Bauten´), 2000 – 2020, in Prozent des BIP spw 4 | 2024 53 Generiert durch

Anmerkungen: Eu27x = EU-27 ohne Irland

Quelle: D.Hanzi-Weiss und R.Stehrer; Dynamics in productive investment and gaps between the United States and EU countries; EIB working paper 2024/01, 2024, S. 10

Abbildung 4: Entwicklung der Netto-Staatsinvestitionen, 2000 bis 2020 als Anteil BIP

Quelle: OECD, IWF; erstellt mit ChatGPT

Für eine neue Industriepolitik

Die Empfehlungen, die der Draghi-Report gibt, können durchaus als Zeitenwende interpretiert werden: Einerseits wird die Globalisierung nicht mehr als unausweichliche Tatsache angesehen, die durch entsprechende Anpassung als Chance zu betrachten ist, sondern es werden die geopolitischen Risiken ebenso thematisiert, wie anerkannt wird, dass einige Länder – namentlich China – in aggressiver Weise versuchen, den fairen Wettbewerb der standortgebundenen Länder zu untergraben und damit die relative Leistungsfähigkeit der EU (und Deutschlands) zu schwächen. Es wird eine neue Industriepolitik vorgeschlagen, die in besonderer Weise solche Branchen unterstützt, in denen die EU entweder bereits eine führende Rolle hat und die gleichzeitig als Schlüsselindustrien der grünen und digitalen Transformation angesehen werden können und solche Branchen, die aus geopolitischen Gründen zur Reduktion der Abhängigkeit von als unsicher angesehenen Ländern oder Weltregionen wichtig sind. Industriepolitische Maßnahmen können dabei gleichermaßen auf der Angebotsseite – z.B. durch Zuschüsse für Forschung & Entwicklung, Wagniskapitalförderung oder Marktzugangsbeschränkungen für ausländische Produkte – wie auf der Nachfrageseite – z.B. durch öffentliche Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und grüne Energieversorgung – ansetzen.

Wenngleich der Draghi-Report perspektivisch mit dem starken Plädoyer für eine aktive und geopolitisch ausgerichtete Industrie- und Innovationspolitik in der EU neue Wege aufzeigt, die begrüßenswert sind, drückt er sich doch um eine konkrete Beantwortung der Frage herum, wie diese Strategie mit dem Problem umgeht, dass das BIP-Wachstum nicht vollständig von Treibhausgasemissionen entkoppelt werden kann. Das Dilemma, zwischen Steigerung der Leistungsfähigkeit und einer nachhaltigen Dekarbonisierung abwägen zu müssen, droht wieder einmal zugunsten der Leistungsfähigkeit entschieden zu werden.